- Menu

-

- Verwaltung, Politik und Bauen

- Landrat

- Verwaltung

- Kreistag und Wahlen

- Bekanntmachungen / Stellenangebote / Ausbildung

- Aktuelle Meldungen

- Digitale Bürgerdienste

- ÖPNV und Ostertalbahn

- Zulassungsstelle

- Ordnung

- Leitbild

- Bauen

1974–1992: Dr. Waldemar Marner

Am Ende der Sitzung des Kreistags des Landkreises St. Wendel vom 7. Februar 1974 ergreift der amtierende Landrat Gerhard Breit das Wort. Es ist der nicht-öffentliche Teil. In der Tagespresse sei bereits zu lesen, sagt er, man habe ihm das Amt des ständigen Vertreters des Innenministers angeboten. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, führt Breit weiter aus, daher habe er auch nicht die Kreisorgane darüber informiert. Den Kreistag informiere er, sobald er sich entschieden habe.

Seine Entscheidung fällt schnell. Am 22. Februar wird der Kreistag erneut einberufen. Der erste Tagesordnungspunkt: Anhörung des Kreistages gemäß § 39, Absatz 3 der Landkreisordnung. Im entsprechenden Gesetz heißt es: „Vor der Abberufung des Landrates ist der Kreistag zu hören.“ Breit teil somit offiziell dem Gremium mit, dass er ständiger Vertreter des Innenministers wird. Sowohl CDU- als auch SPD-Fraktion bedauern, Breit als Landrat zu verlieren, respektieren dennoch seine Entscheidung. Die SPD-Fraktion, heißt es im Protokoll, halte es „nicht für gut, wenn so kurzfristig ein Wechsel im Amt des Landrates erfolge.“ Immerhin werde nun der dritte Landrat innerhalb von 18 Monaten erwartet. Daher enthält sich die SPD bei der abschließenden Abstimmung, hofft jedoch, dass möglichst schnell ein Nachfolger bestimmt werde. Dies hofft auch die CDU-Fraktion.

Diese Hoffnungen werden erfüllt, das Innenministerium schlägt umgehend eine Nachbesetzung vor. Am 1. März 1974 tritt der Kreistag erneut zusammen, um, wie es die Landkreisordnung verlangt, darüber zu debattieren und gegebenenfalls zuzustimmen. Auch hier enthält sich die SPD-Fraktion, somit stimmt der Kreistag mit 15 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen für die Ernennung Waldemar Marners zum neuen Landrat des Landkreises St. Wendel.

Waldemar Marner wird am 3. Februar 1927 in Nasstätten/Taunus (damals: Preußen, nach dem Zweiten Weltkrieg: Rheinland-Pfalz) geboren. Seine Schulzeit wird durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, er ist Luftwaffenhelfer und gerät in amerikanische Gefangenschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg studiert Marner Rechtswissenschaften in Mainz und promoviert 1953. 1958 wird er Assessor beim Landratsamt Merzig, 1959 in das Landratsamt Ottweiler versetzt, zum Regierungs-, dann Oberregierungsrat befördert. 1965 wird er Vorsteher des Amtes Eppelborn, nach Inkrafttreten der saarländischen Gebiets- und Verwaltungsreform am 1. Januar 1974 für drei Monate kommissarischer Bürgermeister der Großgemeinde Eppelborn. Vom 23. März 1974 bis zum 29. Februar 1992 ist er der 14. Landrat des Landkreises St. Wendel – die, nach Karl Hermann Rumschöttel (1848–1885), bis dahin zweitlängste Amtszeit als Landrat des Kreises. Marner stirbt am 20. Juni 2003 in Homburg (Saar) und wird am 23. Juni in St. Wendel beigesetzt.

Der neue Landrat, Chef einer Kreisverwaltung mit 115 Bediensteten, stellt bereits während seiner offiziellen Einführung am 23. März 1974 klar: Landkreise haben neben Städten und Gemeinden für die Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer Bürger einzutreten, ein Landkreis dabei „unter dem Gesichtspunkt seiner Ausgleichsfunktion“. Dies könne ein Landkreis aber nur, wenn er das Geld dafür zur Verfügung bekommt, dabei sei er abhängig: von den Mitteln des Finanzausgleiches, also vom Land, sowie von der Kreisumlage, somit den Gemeinden. Dabei mahnt er an, dass die Mittel der Kreisumlage nicht unbegrenzt seien und nicht unbegrenzt sein dürfen. Daher müsse ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Land, Landkreisen und Gemeinden herrschen, daher müsse dem Landkreis Mittel „in erster Linie über den Finanzausgleich zugebilligt werden“. Ein Appell an die Saar-Regierung, denn diese debattiert gerade über eine Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes.

Doch vorerst muss Marner in seiner ersten Kreistagssitzung als Landrat des Landkreises St. Wendel am 8. April 1974 das Gremium darum bitten, die Kreisumlage zu erhöhen: von 28 auf 33,5 Prozent. „Sie sehen, daß die Verwaltungsausgaben, an die wir ganz einfach gesetzlich gebunden sind, sich erheblich erhöht haben“, sagt Marner den Abgeordneten. Etwa durch das Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung im Saarland vom Vorjahr, wonach sich die Landkreise finanziell an den Bau- und Betriebskosten von Kindergärten zu beteiligen haben. Dafür stellt die Verwaltung 500.000 DM in den Haushalt, ohne jedoch genau einschätzen zu können, wie viel Geld im laufenden Jahr notwendig ist. Nicht die einzige geschätzte Haushaltsposition, sodass das Gremium einer Erhöhung der Kreisumlage auf lediglich 31,5 Prozent zustimmt. Zusätzlich nimmt der Kreis Darlehns auf, darunter 1 Million DM für den Bau des Bostalsees, knapp 2,8 Millionen DM als Zwischenfinanzierung für den Neubau eines Technisch-Gewerblichen Berufsbildungszentrums in St. Wendel, 1,5 Millionen DM für den Bau des Berufsbildungszentrums, 250.000 DM für die Beteiligung des Landkreises am Bau einer Sporthalle in St. Wendel, 150.000 DM für den einer solchen in Tholey. Dies beschließt der Kreistag am 25. April 1974. Es ist die letzte Sitzung des amtierenden Kreistags, denn am 5. Mai stehen Kommunalwahlen an – mit einem Jahr Verspätung. Der Grund für die Verzögerung der Wahl: die Gebiets- und Verwaltungsreform, die am 1. Januar 1974 in Kraft tritt.

Da das Kommunalselbstverwaltungsgesetz Ende 1973 geändert wird, sind nun im Kreistag des Landkreises St. Wendel 27 Sitze zu vergeben. 66.390 Wahlberechtigte dürfen über die Verteilung abstimmen. 57,4 Prozent geben der CDU ihre Stimme, 36,7 Prozent der SPD, 3,7 Prozent der FDP, 1,3 Prozent der DKP und 0,8 Prozent der NPD. In den neuen, mittlerweile siebten Kreistag ziehen erneut nur zwei Parteien ein: die CDU mit 17 und die SPD mit 10 Sitzen. Insgesamt 13 Abgeordnete sind neu in diesem Gremium.

Die Neuen wissen, dass sie über ein „Informationsdefizit“ verfügen, insbesondere was das Großprojekt Bostalsee betrifft. Das weiß auch der Landrat. Daher besichtigt der Kreistag am 6. August 1974 die Großbaustelle, um dann im Schulzentrum Türkismühle die dritte Sitzung der siebten Sitzungsperiode abzuhalten, die sich dann um den Bostalsee dreht, schließlich herrscht Unruhe im Kreis, insbesondere in den umliegenden Dörfern, nachdem vor einem Jahr das Wasser des Sees abgelassen werden musste, da der Damm undicht war. So sprechen der Nohfelder Bürgermeister und Ortsvorsteher vor dem Gremium. Unruhe bestünde nicht nur wegen des undichten Damms, sondern auch, weil der Bau des Sees sich aufgrund dessen verzögere; weil Woche für Woche viele Schaulustige den sich wieder anstauenden See besuchen, die noch wenigen Straßen verstopfen; weil, so hört man aus Gonnesweiler und Neunkirchen/Nahe, die Pläne eine wesentliche attraktivere Infrastruktur auf der Bosener Seite vorsehen – „Bosen kriegt die Rosen“ raunt es daher in den übrigen Dörfern.

Die Bostalsee-Pläne sehen auch den Bau eines „Feriendorfs“ vor, Landrat Marner führt Gespräche mit einem potentiellen Investor, die jedoch scheitern. Während seiner Amtszeit wird Marner weitere Verhandlungen mit verschiedenen potentiellen Investoren führen, doch von Erfolg gekrönt werden auch diese nicht sein. Vielmehr sollte das erste Jahrzehnt eines neuen Jahrtausends anbrechen, bis endlich, 2013, ein Ferienpark am Bostalsee eröffnet wird.

Anderes kann wiederum schneller verwirklicht werden, etwa Parkplätze und Verbindungsstraßen, Ufergestaltung, Seglerhafen und Verwaltungsgebäude, auch der von Beginn an geplante Campingplatz nimmt in den 1970er Jahren konkrete Formen an, dessen Vorentwurf 1976 in Kreistag präsentiert wird und dessen Umsetzung diesem Plan nach 3,5 Millionen DM kosten soll. Die Gemeinde Nohfelden baut auch ein Wellenbad in der unmittelbaren Nähe des Sees, was der der Landkreis tatkräftig unterstützt.

Währenddessen muss die Frage geklärt werden, wie der Bostalsee in Zukunft geführt werden soll. So entsteht die Idee, eine gemeinnützige GmbH zu gründen, an der sich der Landkreis mit 75 Prozent und die Gemeinde Nohfelden mit 25 Prozent beteiligt, mit der Aufgabe, das Gebiet des Bostalsees zu einem überregionalen Erholungs- und Freizeitzentrum auszubauen, den Tourismus – im damaligen Sprachgebrauch Fremdenverkehr genannt – zu fördern. Die Gremien des Kreises und der Gemeinde stimmen dem zu, das saarländische Innenministerium jedoch nicht: Die Gründung einer GmbH durch den Landkreis sei unzulässig, urteilt die zuständige Kommunalaufsicht. Kurzerhand soll aus der GmbH ein Zweckverband werden, Mitglieder und Ziele bleiben gleich. Doch auch dieser Plan scheitert, sodass schließlich der Bostalsee zu einem Eigenbetrieb des Landkreises wird, mit dem Landrat als Betriebsleiter, zunächst dem Nohfelder Bürgermeister als Mitglied des dazugehörigen Betriebsausschusses, dem auch neun Kreistagsmitglieder angehören.

Im Februar 1977 teilt Landrat Marner dem Kreistag mit, die offizielle Einweihung des Bostalsees sei für den 19. Juni geplant. Als der See im März fast gefüllt ist, Marner von einer Dienstfahrt aus Belgien, wo er für den Landkreis als Tourismusregion wirbt, zurückkehrt, erhält er die Hiobsbotschaft: Die Abwasserleitung, die durch den See führt, hat ein Leck. Der Nohfelder Bürgermeister Hermann Scheid kontaktiert einen bekannten Bundesoffizier, kommt so an Bundeswehrtaucher, die versuchen, das Leck zu stopfen. Erneut, wie bereits 1974, als sich der Damm als durchlässig entpuppte, sorgt das Großprojekt für Negativschlagzeilen, auch für Unbehagen. Eilig einberufene Experten, eilig einberufene Dringlichkeitssitzungen folgen. Das Ergebnis: Eine neue Abwasserleitung wird gebaut, diesmal um den See. Dies führt zu weiteren Verzögerungen, zu höheren Kosten. Dabei entbrennt ein Streit zwischen dem für die Leitung verantwortlichen Abwasserverband Saar, der das Bauamt des Landkreises für das Leck verantwortlich macht, und dem Landkreis, der die Verantwortung von sich weist.

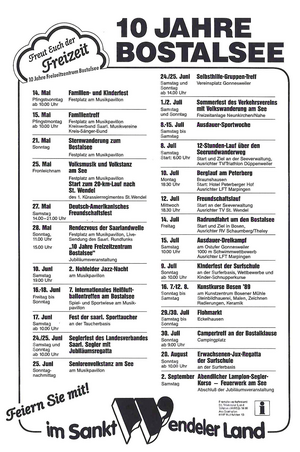

Somit wird der Bostalsee erst am 20. Mai 1979 offiziell eröffnet. Rund 40 Millionen DM kostet bis dahin das Großprojekt, großzügig durch Bund und Land gefördert. Doch gehen auch nach der offiziellen Eröffnung die Arbeiten weiter, investieren muss der Landkreis kontinuierlich – bis heute. Auch für die nahe Bosener Mühle, die der Landkreis erwirbt, bis 1989 1,3 Millionen DM aufbringt, um sie zu einem Kunstzentrum auszubauen, dessen Betrieb bereits 1977 ein Verein übernimmt und Kurse und Ausstellungen organisiert. Schließlich müssen See und Umgebung sowohl für Einheimische als auch Gäste attraktiv bleiben. Dazu gehören auch Veranstaltungen. Eine ganze Veranstaltungsserie führt der Landkreis zum zehnjährigen Jubiläum des Bostalsees 1989 durch, darunter ein Familien- und Kinderfest, ein Volkstanz am See, eine Jubiläumsregatta, ein Kunstmarkt und eine Lichterregatta mit Feuerwerk. Und immer wieder Werbemaßnahmen oder der Besuch von Messen, was in den Händen des Kreisverkehrsamtes liegt, das für das Jahr 1989 verkündet, der Bostalsee habe knapp 650.000 Besucher, das gesamte St. Wendeler Land über 63.000 Gästeankünfte und 244.000 Übernachtungen zu verzeichnen.

Trotz aller Bemühungen schreibt der Eigenbetrieb Freizeitzentrum Bostalsee von Beginn rote Zahlen, der Landkreis muss das jährliche Defizit auffangen. Auch dies ist bis heute so. Schließlich stecken überall Kosten, etwa in der 1985 erfolgten Staudammrevision, für die ein erneutes Ablassen des Wassers notwendig ist, für die der Landkreis 20 Prozent der Gesamtkosten von 814.000 DM tragen muss und die im Oktober 1985 abgeschlossen ist. Die Saison des Folgejahres fällt nur sprichwörtlich ins Wasser, denn der Pegelstand des Bostalsees ist zu niedrig, daher wird er teilweise nicht zum Baden und Segeln freigegeben.

Wassermangel bzw. die Wasserversorgung der Bevölkerung ist ein weiteres Thema, das die Amtszeit Marners begleitet, wie schon die seiner Vorgänger. 1975, war ist seit einem Jahr Landrat, muss in einigen Gebieten des Landkreises St. Wendel der Wassernotstand ausgerufen werden, im Sommer in Raum Nohfelden, im Herbst im Raum Tholey. Im gleichen Jahr wird ein bereits langgehegter Plan der Kreisverwaltung in die Tat umgesetzt: die Gründung einer zentralen Gesellschaft auf Kreisebene, die sich der Wasserversorgung annimmt. Möglich wird dies durch die saarländische Gebiets- und Verwaltungsreform zum 1. Januar 1974, die die Anzahl der Kreisgemeinden auf acht verringert, somit althergebrachte Strukturen – zumeist versorgt jede Gemeinde seine Bevölkerung mit Wasser, einige auch in gemeinsamen Zweckverbänden – durchbricht. Der Landkreis verhandelt mit seinen neu gegründeten Gemeinden, am Ende machen vier von sechs mit, sodass sich zum 1. Januar 1975 offiziell die Wasserversversorgung Kreis St. Wendel GmbH (WVW) gegründet wird. Gesellschafter sind der Landkreis sowie die Gemeinden Freisen, Marpingen, Nohfelden, Oberthal und Tholey. Namborn und Nonnweiler erachten ihre eigene Wasserversorgung als ausreichend. Das WVW-Stammkapital beträgt 20 Millionen DM, Aufsichtsratsvorsitzender ist der Landrat. Das Aufbrechen althergebrachter Strukturen bereitet allerdings zunächst Schwierigkeiten, der Start der WVW ist ein holpriger, befeuert durch den Jahrhundertsommer 1976. Noch Ende 1974 tritt der Landkreis dem Zweckverband Wasserversorgung Ottweiler bei, um die Versorgung der südlichen Teile des Kreises sicherzustellen.

Im Norden des Kreises hat das Saarland bereits seit den 1960er Jahren den Gedanken, eine Talsperre zu bauen, gilt doch das Gebiet an der oberen Prims als besonders niederschlagsreich. Konkret wird es Ende der 1970er Jahre. Trinkwasser- und Brauchwasser, Kühlwasser für die Kraftwerke in Bexbach und Ensdorf, Wasser, um die Wasserstände in Prims und Blies zu verbessern soll die Talsperre Nonnweiler liefern, für deren Bau sich ein Zweckverband gründen soll, bestehend aus dem Land und dem Landkreis – das befürwortet Landrat Marner, das befürwortet der Kreistag, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass auf den Kreis keine Kosten zukommen. Die Verbandssatzung berät und beschließt der Kreistag am 26. Januar 1978. Die Kosten für den Bau werden, erläutert Marner, auf 3,6 Millionen DM geschätzt, an denen sich, betont der Landrat, der Kreis nicht beteiligen wolle; die Bestätigung habe er schriftlich vom Umweltministerium verlangt, doch sei noch kein Schreiben eingetroffen. Somit ist zwar der Kreistag mit der Satzung einverstanden, aber nur, wenn die erwähnte verbindliche Erklärung der Landesregierung vorliege. Dieser allerdings fällt auf, dass für die Gründung eines entsprechenden Zweckverbandes ein Gesetz notwendig ist. Das verwundert, erzürnt manch einen, als „Trauerspiel sondergleichen“ bezeichnet im September 1978 etwa der Fraktionssprecher der CDU im Kreistag das Zustandekommen und die Diskussionen. Der Gesetzesentwurf liegt dem Kreistag am 10. September 1979 vor, ein Regierungsdirektor steht dem Gremium Rede und Antwort. Doch zuvor muss Landrat Marner erläutern, dass der Zweckverband nicht nur ein Bau-, sondern auch ein Betriebsverband werden soll. Was das Gremium verwundert, doch stimmt es zu. Am 30. Januar 1980 wird das Gesetz vom Landtag verabschiedet.

Im Juni 1980 besuchen Landrat und Kreistag die Baustelle (die Arbeiten beginnen lange vor der Verabschiedung des Gesetzes), 1981 folgt der erste Anstau, der Vollstau ist 1982 erreicht. Am Ende – Talsperre mit Anlagen, 18,6 Kilometer lange Brauchwasserleitung – kostete das Projekt rund 130 Millionen DM. Auch, weil sich die Trinkwasserversorgung hinzog. Dies führt zu Verwerfungen mit der WVW, die Mitte der 1980er Jahre selbst tätig wird, um den Norden zu versorgen, in Steinberg-Deckenhardt für 15 Millionen (das Land übernimmt 7,5 Millionen) einen Zentralbehälter baut, der dann doch nicht Verwendung findet, da der Wasserverbrauch nicht so hoch ist wie angenommen. Ein nicht nur parteipolitisch aufgeladener Streit folgt, auch ausgetragen in den Medien.

Streit gibt es auch 1987, und zwar innerhalb des Zweckverbandes der Talsperre, somit zwischen Land und Landkreis. Denn die Verbandssatzung sagt klar, dass die Verbandsversammlung, in der der Landkreis mit drei Stimmen vertreten ist, über die Betriebsführung entscheidet. Daran, so legt es Landrat Marner am 13. März am 23. März 1987 dem Kreistag dar, habe sich die Regierung nicht gehalten und selbstständig entschieden, die Betriebsführung einem Dritten zu überlassen, dabei gleich die Stadtwerke Saarbrücken aufgefordert, ein Angebot zur Übernahme einzureichen, dies bereits im Dezember 1986. Das habe Marner vom Staatssekretär erfahren. Erst danach haben weitere Interessenten die Möglichkeit gehabt, eigene Angebote vorzulegen – darunter die WVW. Ein Vorgehen, das der Kreistag scharf verurteilt.

Und ein weiteres Großprojekt prägt Marners Amtszeit als Landrat: der Neubau des Marienkrankenhauses St. Wendel. Seit 1883 steht die auch „Elisabethenhaus“ genannte Klinik am St. Wendeler Standort, in den vielen Jahrzehnten des Bestehens um Erweiterungsbauten vergrößert. Die noch nicht ausreichen. In den 1960er Jahren wendet sich daher der Träger, die Marienhaus GmbH, an Marners Vor-Vorgänger Werner Zeyer, denn das Krankenhaus soll erweitert werden. Der Landkreis beauftragt das Deutsche Krankenhausinstitut mit einem Gutachten. Die Pläne geraten ins Stocken, unter anderem wegen diverser Krankenhausneubauten in der Region, etwa in Kusel und Hermeskeil, sowie aufgrund von Gesetzesreformen. Erneut wird das Deutsche Krankenhausinstitut eingeschaltet, die einen Bedarf von 310 Betten ermittelt. Der Kreistag debattiert das Gutachten 1975 und kommt zu dem Schluss, ein Neubau an einem anderen Standort sei zu bevorzugen. Doch ist die Finanzierung nicht geklärt, die Krankenhausplanung des Landes nicht abgeschlossen, Landrat Marner mahnt zur Vorsicht, sodass sich der Landkreis zunächst zur Vorfinanzierung der Planungskosten zur Errichtung eines Funktionstraktes am noch bestehenden Standort entscheidet und dafür 150.000 DM im Haushalt bereitstellt – und der Landesregierung mehrfach versichert, die Vorfinanzierung der Baukosten zu übernehmen.

Es folgen Jahre des scheinbaren Stillstands, der Krankenhausbedarfsplan des Landes 1979 sieht nur noch 256 Betten in St. Wendel vor. Doch hinter den Kulissen wird weiterverhandelt, bis sich im Mai 1979 die Landesregierung bereit erklärt, einen kompletten Neubau des St. Wendeler Marienkrankenhauses anzugehen. Landkreis und Marienhaus GmbH gründen eine „Bau- und Finanzierungsgesellschaft für den Bau des Marienkrankenhauses in St. Wendel“, der Kreis will, wie bereits in den Jahren zuvor zugesichert, die Vorfinanzierung der Baukosten übernehmen. Weitere Hürden müssen überwunden werden – das Land lässt sich Zeit mit der Bereitstellung der notwendigen Mittel, der Grundstückskauf zieht sich in die Länge, die angenommenen Gesamtkosten steigen von 45 Millionen auf 65 Millionen DM –, bis schlussendlich am 12. September 1983 der erste Spatenstich stattfindet, unter anderen mit dem ehemaligen St. Wendeler Landrat und seit 1979 saarländischen Ministerpräsidenten Werner Zeyer. Am 6. Mai 1988 wird der neue Krankenhausstandort bezogen. Die Gesamtkosten betragen dann rund 72 Millionen DM.

Das „alte“ Marienkrankenhaus bzw. das Schwesternwohnheim soll recht bald eine neue Funktion haben, und zwar als Übergangswohnheim für Aussiedler aus dem zerfallenden Ostblock. Dafür übernimmt das Land das einstige Schwesternwohnheim. Besonders ab der zweiten Jahreshälfte 1988 beschäftigt dies auch die Verwaltung des Landkreises und den Kreistag. So verpflichtet sich das Gremium am 9. September 1988, in enger Absprache mit den Gemeinden „alle Anstrengungen zu unternehmen, (…) möglichst vielen Aussiedlern Wohnungen anbieten zu können“, und appelliert „an die Bürgerinnen und Bürger sowie an die Verbände und Vereine, die in unseren Landkreis kommenden deutschen Landsleute aus dem Osten mit offener Freundlichkeit zu begegnen und alles dazu beizutragen, was ihrer schnellen Eingliederung dient, damit sie sich als Mitbürger menschlich aufgenommen und angenommen fühlen.“ Doch es kommen immer mehr Menschen, der Kreis, für die Sozialhilfe zuständig, organisiert zusätzlich über die Kreisvolkshochschule Sprachkurse, bis 1992 28 mit fast 700 Teilnehmern. Dabei ist dies nur eine Säule der zahlreichen Integrationsbemühungen für Aus- und Übersiedler (auch aus der DDR kommen immer mehr Menschen nach Westdeutschland). Eine Mammutaufgabe, die dank des Engagements vieler gestemmt wird, die sich aber, wie in der Kreistagssitzung vom 3. November 1988 vonseiten der CDU formuliert, zum Teil dabei von der saarländischen Regierung im Stich gelassen fühlen. Auch Landrat Marner gehört zu den Kritikern, etwa als 1990 eine neue Aus- und Übersiedlerzuweisungsverordnung im Saarland in Kraft tritt, wonach die Gemeinden nach einer bestimmten Quote verpflichtet werden, Aus- und Übersiedler aufzunehmen und unterzubringen. Der Landrat hat für die Verteilung zu sorgen. Dabei kann, wie es in der Verordnung heißt, der Landrat die Menschen, die in Einrichtungen des Landes untergebracht sind, auf die jeweilige Kommune anrechnen. Wie etwa im Schwesternwohnheim St. Wendel, was dazu führen würde, dass die Stadt St. Wendel niemanden mehr aufnehmen müsste und sich somit die Quoten für die übrigen Kreisgemeinden erhöhen. Darin sieht Marner eine gewollte Ungleichbehandlung der Gemeinden und kritisiert die Landesregierung dafür. Er sehe nicht ein, der „Schwarze Peter“ für die Regierung zu sein. „Ich hätte eine Verordnung erwartet, die alle Kreise und Gemeinden des Landes in etwa gleich behandelt. Hier sehe ich eine bewußte Benachteiligung des Landkreises St. Wendel und eine parteipolitische Intrige“, wird Marner in der Saarbrücker Zeitung vom 9. Mai 1990 zitiert.

Kohle und Stahl prägen lange die Saarwirtschaft. Doch in den 1960er und 1970er Jahren zeichnet sich ein Strukturwandel ab, Kohle- und Stahlkrise sorgen für steigende Arbeitslosenzahlen an der Saar. Auch der landwirtschaftlich geprägte Landkreis St. Wendel ist davon betroffen, arbeiten doch viele Einwohner in den Bergwerken und Hütten. Somit ist dies auch ein Thema, das Landrat Marner, seine Verwaltung und den Kreistag umtreibt. Bereits seine Vorgänger sorgen dafür, dass sich im St. Wendeler Land Unternehmen ansiedeln, eine Arbeit, die Marner fortführt, etwa durch den gemeinsam mit den Gemeinden angegangenen Ausbau von industrie- und Gewerbegebieten. 1980 wird in der Kreisverwaltung das Amt für Wirtschaftsförderung eingerichtet – das erste dieser Art im Saarland – als eine Säule der Wirtschaftspolitik des Kreises.

Ein weiterer wichtiger Baustein des wirtschaftspolitischen Wirkens Marners ist die Ausbildung junger Menschen. Denn hierbei hat der Landkreis Nachholbedarf, daher intensiviert die Verwaltung ihr Bemühen, jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu bieten. Nicht alles ist von Erfolg gekrönt. So will der Landkreis eine Betriebsfachschule für Betriebsschlosser einrichten, das zuständige Arbeitsamt Neunkirchen soll Träger sein. Doch das Amt präferiert eine solche in Neunkirchen, der Kreis beteiligt sich an der Finanzierung. Ein weiterer Baustein ist die Gründung des Fortbildungs- und Ausbildungsvereins 1984, der zwischen 1985 und 1989 120 Verbundausbildungsplätze schafft. Zwischen 1977 und 1990 verzeichnet der Landkreis St. Wendel einen Anstieg der Beschäftigtenzahl von 22.056 auf 25.985 und liegt damit über dem Landesdurchschnitt.

Auch auf dem kulturellen Feld ist die Verwaltung des Landkreises, ist Landrat Marner aktiv. Etwa mit der Gründung der Kreismusikschule 1975, der Einführung des Jugendpreises 1989, mit dem ehrenamtliches Engagement junger Menschen ausgezeichnet wird, oder dem Aufbau des deutsch-amerikanischen Freundeskreises Lane County. Dies initiiert Marner, der vom Deutsch-Amerikanischen Institut gefragt wird, ob eine Partnerschaft mit einem US-County im Bundesstaat Oregon vorstellbar sei. Das befürwortet der Kreistag am 19. April 1988, nachdem eine Delegation des Gremiums im August 1987 Lane County besucht. Die offizielle Partnerschaftsurkunde wird im großen Sitzungssaal des Landratsamtes von Landrat Marner und Bill Rogers, Vertreter des Board of Commissioners, unterzeichnet. Anfang der 1990er Jahre versucht der Landkreis ebenfalls eine Partnerschaft zu einem Landkreis in den neuen Bundesländern aufzubauen. 1991 unterzeichnet Landrat Marner etwa über den Ausbildungs- und Fortbildungsverein eine Ausbildungsvereinbarung mit dem Landkreis Cottbus-Land; über den saarländischen Landkreistag wird Kontakt zum Departement Moselle gesucht, um etwa im Tourismus-Bereich zusammenzuarbeiten.

Zu Marners Amtszeit, am 14. Dezember 1987, wird auch die Stiftung Kulturbesitz Landkreis St. Wendel gegründet. „Aufgabe der Stiftung“, heißt es in der Satzung, „ist es, kulturhistorisch erhaltenswerte bewegliche oder unbewegliche Sachen im Rahmen der Möglichkeiten des Stiftungsvermögens zu sammeln und in das Vermögen der Stiftung zu überführen, um sie vor Verlust oder Zerstörung zu bewahren und sie einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ Auch für die Einrichtung des Mühlenmuseums in der Johann-Adams-Mühle und des Bauernmuseums in Reitscheid macht sich Landrat Marner stark. Zudem unterstützt der Landkreis das Projekt „Straße der Skulpturen“ des St. Wendeler Künstlers Leo Kornbrust.

1985 wird das 150-jährige Bestehen des Landkreises St. Wendel gefeiert. Das ganze Jahr über mit zahlreichen Aktionen, etwa einem Sonderstempel der Bundespost, einer Leistungsschau und einem offiziellen Festakt in der Oberthaler Bliestalhalle am 1. März. Landrat Marner lobt während seiner Festansprache die Entwicklung des Kreises, mahnt aber auch vor der Gefahr der „inneren Aushöhlung“ der Selbstverwaltung der Landkreise vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Lage – und schließt mit den Worten: „Ich bringe ein Hoch auf diesen Landkreis, seine fleißigen Menschen und seine Zukunft aus und füge hinzu, ich bin stolz, in diesem Landkreis dienen zu können.“

Marner dient dem Landkreis gemeinsam mit der gewählten Vertretung der Bevölkerung, dem Kreistag, über dessen Zusammensetzung die Wahlberechtigten im Kreis während Marners Amtszeit vier Mal abstimmen. Nach 1974 stehen 1979 Kommunalwahlen, zeitgleich auch die erste Direktwahl des Europäischen Parlaments. Bei der Kreistagswahl stimmen 52,4 Prozent der Wahlberechtigten für die CDU, 43,3 Prozent für die SPD, die FDP erhält 3,4 Prozent, Sonstige 0,8 Prozent. Der Kreistag bleibt somit ein Zwei-Parteien-Parlament, die CDU verliert im Vergleich zwei Sitze und verfügt nun über 15, die SPD über 12. Ein Novum: Mit Gisela Hoffmann (CDU) zieht die erste weibliche Abgeordnete in der Geschichte des Landkreises St. Wendel in den Kreistag.

Fünf Jahre später, 1984, stehen erneut Kommunalwahlen an, erneut zeitgleich mit der Wahl des Europäischen Parlaments. Hier fällt die Entscheidung der dann 73.714 Wahlberechtigten noch knapper aus, denn die CDU (48,9 Prozent) verfügt mit 14 Sitzen dann nur noch über einen mehr als die SPD (43,3 Prozent). Erstmals treten bei der Kreistagswahl im Landkreis St. Wendel 1984 auch Die Grünen an, die 4,4 Prozent erreichen. Umwelt- und Naturschutz gewinnen in den 1970er Jahren an gesellschaftlicher Bedeutung, 1980 bestellt der Kreistag einen Naturschutzbeauftragten für den Landkreis, 1981 einen weiteren, der für den Norden des Kreises zuständig ist.

4,7 Prozent, somit 2980 der 74.454 Wahlberechtigten (Wahlbeteiligung: 87,3 Prozent) stimmen bei der Kreistagswahl 1989 für die Grünen, die CDU erhält 46,2 Prozent, die SPD 44,2 Prozent, für die FDP stimmen 2,6 Prozent, für Sonstige 2,3 Prozent. Somit ist Marner weiterhin Vorsitzender eines Kreistags, in dem die CDU 14 und die SPD 13 Stimmen hat.

Bekanntlich ist die Aufstellung des Haushalts die Königsdisziplin eines jeden Parlaments. So auch die des Kreistags des Landkreises St. Wendel, der von Jahr zu Jahr einen größeren beschließen muss. Beträgt das Gesamtvolumen 1975 und 1980 noch knapp 32 Millionen DM, so sind es 1985 bereits 40,7 Millionen DM, 1990 55 Millionen DM.

Doch den Haushalt des Jahres 1990, den der Kreistag einstimmig verabschiedet, moniert die Aufsichtsbehörde, das saarländische Innenministerium. Stein des Anstoßes ist die geplante Kreditaufnahme des Kreises: 2.740.000 DM sollen es sein. Das streicht das Innenministerium auf 2.246.000 DM mit der Begründung, die Haushaltslage der Gemeinde Oberthal sei defizitär, eine derart hohe Kreditaufnahme sei somit nicht vertretbar. „Der Landkreis hat keinen Einfluß auf das Finanzgebaren der Gemeinde Oberthal“, verschafft sich Marner in der Saarbrücker Zeitung vom 15. Mai 1990 Luft. Die Kreditaufnahme diene den Gemeinden, mit dem Geld wolle der unter anderem Kreis Gewerbeflächen anlegen. „Soviel Freiheit sollte das Land den Kreisen schon lassen. Diese formalistische Einstellung trägt der Realität nicht Rechnung“, wird Marner weiter in der Zeitung zitiert. Dabei verfüge der Landkreis St. Wendel über die zweitniedrigste Kreisumlage im Saarland, die 1990 25,8 Prozent beträgt, 2,5 Prozent weniger als 1989.

In der Kreistagssitzung vom 30. Mai 1990 erwägt Marner sogar eine Klage vor dem Verwaltungsgericht, ist der Auffassung, es handele sich um einen unzulässigen Eingriff des Innenministers in die kommunale Selbstverwaltung. Der Kreistag beschließt, die Verwaltung solle diese genehmigte – somit mit der Streichung des Innenministers – Haushaltssatzung verkünden, jedoch könne das Gremium die Kürzung nicht nachvollziehen und wolle zum einen die Kreditaufnahme erneut diskutieren. Auch sollen der Landrat und zwei Vertreter des Gremiums „bei dem Innenminister vorstellig werden und ihm die Einwände gegen eine überzogene Kommunalaufsicht vor dem Hintergrund der bisherigen Haushaltswirtschaft des Landkreises St. Wendel deutlich zu machen. Das Treffen findet auch statt, mit einem Abteilungsleiter, nicht mit dem Minister, zudem ohne SPD-Vertretung aus Kreistag, wofür sich das auserkorene Mitglied in der Kreistagssitzung vom 11. Juni entschuldigt. Ein Meinungsumschwung im Ministerium wird allerdings nicht erreicht. In der Gemeinde Oberthal wird übrigens ein Jahr später mit Sigrid Morsch (CDU) die erste Bürgermeisterin im Saarland gewählt.

Der saarländische Landtag beschließt am 11. Juni 1986 die „Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes und anderer Gesetze“. Geändert wird unter anderem § 174. Die Neufassung lautet: „Der Landrat wird vom Kreistag für die Dauer von zehn Jahren gewählt. Er ist Beamter auf Zeit.“ Somit wird das Organ Landrat kommunalisiert, er ist nicht mehr staatlicher Ministerialbeamter auf Lebenszeit (oder bis zu seiner Abberufung), dessen Ernennung der Kreistag zustimmen muss. Nun wird er durch den Kreistag legitimiert. Bis allerdings auch die zweigeteilte Landratsverwaltung, die zum einen eine untere staatlichen Landesbehörde, zum anderen eine kommunale Gebietskörperschaft ist, mit jeweils verschiedenen Zuständigkeiten, kommunalisiert wird, werden noch über zehn Jahre vergehen.

1986 muss also die Stelle des Landrats des Landkreises St. Wendel ausgeschrieben werden. In der am 9. August in der Saarbrücker Zeitung erschienen Stellenausschreibung, auf die sich der Kreistag des Landkreises St. Wendel geeinigt hat, heißt es unter anderem: „Gesucht wird eine dynamische, verantwortungsbewußte und entscheidungsfreudige Persönlichkeit, die sich mit Initiative und Tatkraft der gestellten Aufgaben annimmt. Gute Fachkenntnisse und Erfahrungen in der kommunalen Selbstverwaltung, insbesondere im Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung und des Fremdenverkehrs sind erwünscht.“ Bewerbungsfrist: 1. September 1986. Bis zum Ablauf der Frist liegt der Kreisverwaltung lediglich eine Bewerbung vor, und zwar die des seit 1974 amtierenden Landrats Dr. Waldemar Marner.

Der Kreistag des Landkreises St. Wendel tritt am 26. September 1986 zusammen, um den Landrat zu wählen. Den Vorsitz übernimmt der erste Kreisbeigeordnete, die CDU ist vollzählig anwesend, bei der SPD fehlt entschuldigt ein Mitglied. Anwesend sind zudem zahlreiche Gäste, unter anderem die Kreisbürgermeister, Vertreter aus Politik und Verwaltung. Nach § 46, Absatz 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes ist derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Da es nur einen Bewerber gibt, ist neben dem Namen des Bewerbers Waldemar Marner „Ja“ oder „Nein“ anzukreuzen. Die 26 Kreistagsmitglieder schreiten zur geheimen Wahl. Das Ergebnis: Für Marner stimmen 14 Mitglieder, mit Nein 6, zudem enthalten sich sechs. Waldemar Marner ist somit der erste vom Kreistag gewählte Landrat des Landkreises St. Wendel. Ein „historisches Ereignis“, wie Marner in seiner Dankesrede sagt – und an jene, die nicht für ihn gestimmt haben gerichtet: „Und ich gebe der Hoffnung Ausdruck und wünsche mir, dass wir auch in Zukunft gemeinsam für diesen Landkreis arbeiten können und ich sage dies insbesondere denjenigen, die geglaubt haben, mich nicht wählen zu können oder die sich der Stimme enthalten haben. Der Kreistag ist eine Einheit, der Kreistag ist verantwortlich für das Schicksal des Verwaltungsbezirkes, der Gebietskörperschaft, für die er vom Volke gewählt worden ist.“

Bei seiner Wahl ist Waldemar Marner 59 Jahre alt. 1992 erreicht er die Altersgrenze und muss in den Ruhestand gehen. Daher wählt der Kreistag 1991 einen neuen Landrat, der 1992 sein Amt antritt. Zum Abschied von Waldemar Marner heißt es in der St. Wendeler Stadtrundschau vom 27. Februar 1992 unter anderen: „Dr. Marner versuchte nie, sich zu profilieren, sich Denkmäler zu setzen. Unbürokratisches Handeln war seine Maxime, und nie ging er faule Kompromisse ein. (…) Er war der populärste Landrat des Kreises St. Wendel! Er ging auf die Menschen zu und ließ sie an sich heran. Er verstand ihre Sprache und redete verständlich mit ihnen. Sein Nachfolger wird es nicht leicht haben, in seine Fußstapfen zu treten.“