- Menu

-

- Verwaltung, Politik und Bauen

- Landrat

- Verwaltung

- Kreistag und Wahlen

- Bekanntmachungen / Stellenangebote / Ausbildung

- Aktuelle Meldungen

- Digitale Bürgerdienste

- ÖPNV und Ostertalbahn

- Zulassungsstelle

- Ordnung

- Leitbild

- Bauen

1961–1972: Werner Zeyer

Zur vierten Sitzung der vierten Sitzungsperiode trifft sich der Kreisrat des Kreises St. Wendel am 7. Juni 1961 um 9:30 Uhr im St. Wendeler Marienkrankenhaus, wo der Chefarzt der Klinik dem Gremium und Pressevertretern die Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten in seinem Haus vorstellt, die durch den Keris finanziell gefördert werden. Anschließend tagt der Kreisrat gleich vor Ort, in einem eigens zur Verfügung gestellten Raum. Gleich der erste Tagesordnungspunkt ist der Antrag des Marienkrankenhauses um eine weitere Bezuschussung. Der Kreisrat gewährt zunächst 50.000 DM, will am Ende des Jahres, abhängig von der Finanzlage des Kreises und des Krankenhauses, prüfen, ob eine weitere finanzielle Unterstützung notwendig und möglich sei. Zwei weitere Tagesordnungspunkte folgen, dann schließt Landrat Paul Schütz zum letzten Mal eine Kreisratssitzung. Denn Schütz wird zum Präsidenten der Landeszentralbank ernannt, seine Zeit als Landrat ist damit zu Ende. Das Innenministerium bestimmt Werner Zeyer zu seinem Nachfolger. Mit 32 Jahren ist Zeyer damals einer der jüngsten Landräte in der Bundesrepublik Deutschland.

Geboren am 25. Mai 1929 in Oberthal, studiert Zeyer von 1949 bis 1953 in Saarbrücken, ist bis 1956 Referendar, dann von 1956 bis 1961 Assessor und Richter in Saarbrücken, Neunkirchen und Ottweiler. 1961 zum Landrat des Kreises St. Wendel berufen, legt er dieses Amt 1972 nieder und zieht für die CDU in den Deutschen Bundestag, dem er bis 1979 angehört. Zwischen 1976 und 1978 ist er zudem Mitglied des Europäischen Parlaments. Im Juni 1979 benennt Franz-Josef Röder (CDU), seit 1959 Ministerpräsident des Saarlandes, Werner Zeyer, der seit 1978 auch Vorsitzender der CDU-Saar ist, als seinen Wunschnachfolger für den Ministerpräsidentenposten. Einen Tag später stirbt Röder, der saarländische Landtag wählt Zeyer am 5. Juli zum Ministerpräsidenten des Saarlandes, das seit 1977 von einer schwarz-gelbe Koalition regiert wird. Bei der Landtagswahl 1980 erringt die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine zwar mit 44,4 Prozent die meisten Stimmen, CDU und FDP kommen allerdings zusammen auf 50,9 Prozent. Zeyer bleibt somit Ministerpräsident einer CDU/FDP-Regierung. 1985 tritt Zeyer bei der Landtagswahl erneut gegen Lafontaine an, diesmal erreicht die SPD 49,2 Prozent, die CDU 37,3 Prozent. Lafontaine wird Ministerpräsident, Zeyer beendet seine politische Laufbahn und arbeitet als Rechtsanwalt in St. Wendel. Er stirbt am 26. März 2000 in Saarbrücken.

Eingeführt als Landrat des Kreises St. Wendel wird Werner Zeyer am 18. Juli 1961 durch Innenminister Ludwig Schnur, der dem neuen Landrat ein „leichtes Erbe“ bescheinigt, übernehme er doch einen Kreis „mit einer guten Verwaltung und geordneten Finanzen“. Jedoch kürzt das Land im gleichen Jahr die Schlüsselzuweisungen an den Kreis von 995.000 auf 659.000 DM, was die Verwaltung mit einem Überschuss aus den vergangenen Jahren noch auffangen kann. Zwei Jahre später, 1963, wird die Lastenverteilung nach dem Bundeshilfesozialgesetz neu geregelt: Der Kreis ist alleiniger Kostenträger der örtlichen Sozialhilfe, zuvor übernahmen Gemeinden und Kreis je 50 Prozent. Für die Gemeinden, rechnet Landrat Zeyer während der Kreisratssitzung vom 29. März 1963 vor, bedeute dies eine Einsparung von 293.000 DM; für den Kreis allerdings eine Mehrbelastung von etwa 400.000 DM. Zudem kommen auf den Kreis neue Aufgaben zu: die Trinkwasserversorgung, die Förderung der Industrieansiedlung im strukturschwachen Kreis, der Ausbau der Kreisschulen und der Bau einer Mittelschule, dem Vorläufer der Realschule. Daher, erläutert Zeyer, müsse die Kreisumlage von 5 auf 7 Prozent steigen. Das sieht die SPD nicht so, schlägt 6 Prozent vor, was der Kreisrat mit 14 zu 8 Stimmen ablehnt. Abgestimmt wird auch im November, als der Nachtragshaushalt auf der Tagesordnung steht. Denn erneut fordert die SPD das Senken der Kreisumlage auf 6 Prozent, erneut wird dieser Antrag mehrheitlich – diesmal mit 15 gegen 7 Stimmen – abgelehnt.

Beträgt das Haushaltsvolumen des Kreises zu Beginn von Zeyers Amtszeit 1961 noch 2,87 Millionen DM, so sind es zehn Jahre später bereits 11,48 Millionen. In diesem Jahr, 1971, wird die Kreisumlage auf 20,5 Prozent festgesetzt, 1972 sogar auf 24 Prozent.

Am 1. März 1964 tritt nach vierjähriger Beratung das saarländische Kommunalselbstverwaltungsgesetz in Kraft, das Gemeinde-, Amts- und Landkreisordnung in einem Gesetzeswerk zusammenfasst – bundesweit einmalig. Aus dem Kreisrat wird wieder der Kreistag, dessen Größe von der Einwohnerzahl abhängt. Der St. Wendeler Kreistag hat fortan 25 Mitglieder und wird für vier Jahre gewählt. Eingeführt wird wieder der Kreisausschuss, der im Kreis St. Wendel aus neun Kreistagsmitgliedern besteht. Die Bildung von Kreistagsausschüssen ist nun möglich. Allen Gremien sitzt der Landrat vor, dessen Ernennung durch das Innenministerium der Kreistag nun zustimmen muss. Auch vor seiner Abberufung ist der Kreistag zu hören.

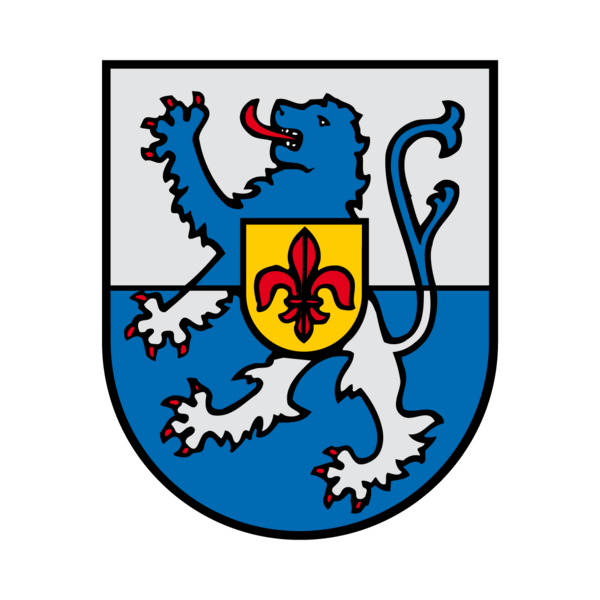

In §3 der saarländischen Landkreisordnung heißt es: „Die Landkreise führen ihre bisherigen Wappen und Farben. Der Minister des Innern kann Landkreisen auf ihren Antrag das Recht verleihen, Wappen und Farben zu führen (…).“ 1964 führt nur ein saarländischer Landkreis ein Wappen, und zwar seit 1961 der damalige Kreis Homburg. Noch 1954 untersagt der Innenminister dem Kreis Ottweiler das Führen eines Wappens. Seine Begründung: Kreise seien keine organisch gewachsenen kommunalen Gemeinschaften, sondern Verwaltungseinheiten, zudem untere staatliche Behörden und haben somit das Landeswappen zu führen. Diese Auffassung herrscht seit preußischer Zeit, daher schmückt auch bis heute der preußische Reichsadler das 1901 erbaute historische Landratsamt in St. Wendel. Mit Ausnahme von Homburg führt somit bis 1964 kein saarländischer Kreis ein Wappen, wenn auch der Landkreis Saarbrücken zu dekorativen Zwecken das Wappenschild des Fürsten Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken nutzt.

Dies ändert sich nun, da die Kreisordnung es explizit zulässt. Auch der Landkreis St. Wendel will ein offizielles Wappen führen. Hans Klaus Schmitt wird beauftragt, Entwürfe vorzulegen. Schmitt, Jahrgang 1900, ist seit 1928 Sparkasseninspektor, 1957 wird er Leiter des Kultur- und Verkehrsamtes der Stadt St. Wendel. Als heimatkundlicher Autodidakt beschäftigt sich Schmitt intensiv mit der Regionalgeschichte sowie Heraldik, publiziert zahlreiche Artikel sowie einige Bücher, ist von 1948 bis 1977 Schriftleiter des Heimatbuches des Landkreises St. Wendel.

Schmitt legt zunächst dem Kreisausschuss drei Entwürfe vor, erläutert diese eingehend. Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag einen Entwurf. Schmitt stellt dann am 17. April dem Kreistag seine Entwürfe vor, insbesondere den durch den Kreisausschuss empfohlenen. Ein im Protokoll nicht näher genanntes Gremiumsmitglied schlägt vor, das vorgeschlagene Wappen zunächst zu veröffentlichen und dann eventuelle weitere Vorschläge aus der Bevölkerung abzuwarten. Dem widerspricht der Kreistag und schreitet zur Abstimmung: 19 Abgeordnete stimmen für den Entwurf, drei enthalten sich.

Die heraldische Beschreibung des angenommenen Wappens: „Im silber-blau geteilten Schild ein ungekrönter Löwe in gewechselten Farben. Der Löwe ist rot bezungt und rot bewaffnet. Der Schild ist belegt mit einem goldenen Herzschild, darin eine rote Lilie.“

Das Wappen beinhaltet Elemente verschiedener Herrscherwappen, die in der Vergangenheit auf dem Gebiet oder in Teilen des späteren Landkreises walteten: Der blaue Löwe in Silber stammt aus dem Veldenzer Wappen, der silberne Löwe in Blau aus dem nassau-saarbrückischen Wappen. Dem lothringischen Wappen werden die Farben des Herzschildes, Gold und Rot, entliehen, dem Wappen Kurtriers die Farben Silber und Rot im großen Schild. Die rote Lilie wird dem schottischen Königswappen entnommen, da der hl. Wendelin, Namenspate für Stadt und Kreis, der Legende nach ein schottischer Königssohn ist. Die Kreisfarben sind Rot-Gelb. Die Annahme des Wappens ist ein bedeutendes Ereignis für den Landkreis, und so schreibt Landrat Zeyer im Vorwort der XI. Ausgabe des Heimatbuches des Kreises stolz: „Eine Wappenverleihung ist auch heute noch ein Markstein in der Geschichte einer Gebietskörperschaft. Zwar sind damit nicht mehr die Privilegien früherer Jahrhunderte verbunden, doch verpflichtet das Wappen den Bürger nach wie vor zur Erhaltung und Wahrung der Tradition. Diese Tradition hat uns zusammengeführt. Aus ihr erwächst uns auch die Kraft, das Kommende mit Gottes Hilfe zu gestalten.“ Die offizielle Übergabe der Urkunde über die Verleihung eines Wappens durch das Innenministerium erfolgt am 9. September 1965 während einer Festsitzung des Kreistags.

Dies vor einem neugewählten Kreistag. Denn ein knappes Jahr zuvor, am 23. Oktober 1964, werden im Saarland Kommunalwahlen durchgeführt. Im Landkreis St. Wendel sind 60.156 Wahlberechtigte aufgerufen, auch über die Zusammensetzung des Kreistags zu entscheiden. 53.831 Wählerinnen und Wähler beteiligen sich (ungültige Stimmen: 5,5 Prozent): 48,4 Prozent machen dabei ihr Kreuz bei der CDU, 37,2 Prozent bei der SPD, 6,2 Prozent bei der SVP/CVP, 5,3 Prozent bei der FDP/DPS und 3 Prozent bei der Deutschen Demokratischen Union (DDU). Die Sitzverteilung des fünften Kreistags des Landkreises St. Wendel: CDU 13, SPD 10, FDP/DPS 1, SVP/CVP 1.

Dass der Ausbau des Schulsektors eine wichtige Aufgabe für den Kreis wird, weiß Landrat Zeyer schon zu Beginn seiner Amtszeit – und forciert dies. Damals ist der Landkreis Träger einer Landwirtschafts- sowie einer Kreishandelsschule, will eine Mittelschule (Realschule) in der Stadt St. Wendel bauen (was das Ministerium 1965 genehmigt). Dies ändert sich ab der Mitte der 1960er Jahre, zunächst durch äußere Einflüsse: Am 1. Juli 1965 tritt das saarländische Schulordnungsgesetz in Kraft. Der Kreis muss nun die Berufs- und Sonderschulen, zuvor in Trägerschaft der Gemeinden, übernehmen. Früher, als angenommen, daher sind die konkreten Übernahmebedingungen noch nicht vollständig ausgehandelt, daher schlägt sich dies noch nicht im Haushalt nieder.

Darüber hinaus errichtet und plant der Kreis mit Landrat Zeyer als treibende Kraft weitere Schulen, etwa eine Versuchsschule im sozialpflegerischen Bereich oder Gewerbeschulen in Freisen und St. Wendel. Geplant werden die Realschulen in Theley und Marpingen oder das 1968 ins Schulbauprogramm des Landes aufgenommene Schulzentrum in Türkismühle, für dessen Bau sich ein Zweckverband gründet, dem der Kreis beitritt. 1966 übernimmt der Landkreis das St. Wendeler Mädchengymnasium: Während der Kreistagssitzung vom 29. April verlässt Landrat Zeyer das Plenum, um darüber mit der Oberfinanzdirektion zu verhandeln, kehrt noch während der Sitzung zurück und verkündet, dass eine Übereinkunft getroffen ist. Kurzum wird ein neuer Tagesordnungspunkt aufgenommen, der Kreistag beauftragt den Landrat einstimmig, die Verhandlungen abzuschließen und die Schule zu übernehmen.

Dies alles schlägt sich im Schuletat des Landkreises nieder: 1961, zu Zeyers Amtsantritt, beträgt dieser 135.000 DM, zehn Jahre später sind es rund 2,2 Millionen DM. Tendenz steigend.

Wie auch bei der Sozialhilfe, denn auch diese Kosten steigen von Jahr zu Jahr. Alleine 1968 um 25 Prozent, was ein, wenn auch nicht der alleinige Grund ist, die Kreisumlage von 11 Prozent (1966) auf 16,5 Prozent zu erhöhen. Dabei wird der Kreishauhalt noch im gleichen Jahr stärker beansprucht: Ende März 1968 muss der Kreistag zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen werden. Der Grund: Der Landtag novelliert das „Saarländische Ausführungsgesetz zum Bundessozialhilfegesetz“. Die „örtlichen Träger der Sozialhilfe“ – seit 1963 die Landkreise – sollen 40 Prozent an den Ausgaben des „überörtlichen Trägers“ – des Landes – beteiligt werden. Für die Landkreise bedeute dies eine Mehrbelastung von 7,5 Millionen DM, für den Landkreis St. Wendel zunächst von 580.000 DM, referiert Landrat Zeyer. Das Gremium appelliert daraufhin an das Land, das Procedere nochmal zu überdenken, die Beträge zu begrenzen, doch vergebens. Die Mehrkosten sind da, mit 645.000 DM für den Kreis St. Wendel 1968 sogar etwas höher als zunächst angenommen. Nur wenige Jahre später, 1971, muss der Kreis für die Sozialhilfe insgesamt knapp 3 Millionen DM aufbringen, 1972 sind es bereits 3,9 Millionen DM.

Geld in die Hand nimmt der Landkreis auch, um die Wirtschaft zu stärken und Betriebe in den Kreis zu locken. Zwischen 1965 und 1969 sind es rund 1,5 Millionen DM: für Zuschüsse, Darlehn, Grunderwerbskosten. Auch hierbei ist Landrat Zeyer ein wichtiger Antreiber. Pläne, eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft Saar-Ost einzurichten und somit gemeinsam mit anderen Regionen eine aktive Wirtschaftsförderung zu betreiben scheitern zwar, dennoch kann der Landrat etwa im August 1968 dem Kreistag einige Erfolge seiner Bemühungen auflisten. Ein neugeschaffenes Industriegelände in St. Wendel werde für 1.000 Arbeitsplätze sorgen, verschiedene Unternehmen im Kreisgebiet bauen ihre Produktionen aus. Alle Kreistagsfraktionen, heißt es im Protokoll, würdigen die bisherigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, „die auch von Regierungsvertretern als richtungsweisend für das ganze Land anerkannt worden sind“. Dazu gehören auch zwei Kreislehrwerkstätten, in denen insbesondere junge Menschen in überbetrieblichen Schulungen auf das Berufsleben vorbereitet werden und die bis dahin landesweit einmalig sind. Maßnahmen, die sich auszahlen: Die Arbeitslosenquote im Januar 1970 liegt bei 0,8 Prozent – „recht erheblich unter dem Landesdurchschnitt“, wie Landrat Zeyer dem Kreistag mitteilt.

Einem neuen Kreistag. Denn im Oktober 1968 wird dieses Gremium neu gewählt, ab dann alle fünf Jahre. Erstmals tritt die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) bei den Kreistagswahlen an und erhält 4,2 Prozent der Stimmen – mehr als die DDU (3,5 Prozent), knapp weniger als die FDP (4,5 Prozent). Wahlsieger ist die CDU, für die 52 Prozent stimmen, 35,8 Prozent erhält die SPD. Dies führt dazu, dass der Kreistag des Landkreises St. Wendel in seiner sechsten Legislaturperiode nunmehr aus zwei Fraktionen besteht: der CDU mit 15 und der SPD mit 10 Mitgliedern.

Der neue Kreistag setzt seine Arbeit nahtlos fort, muss doch das Gremium dringende Themen, die zum Teil seit mehreren Jahren bearbeitet werden, vorantreiben. Dazu gehört auch die Trinkwasserversorgung. In den 1960er Jahren ein drängendes Dauerthema. Schließlich steigen die Bevölkerungszahl und der Pro-Kopf-Wasserverbrauch rapide, die wachsende Industrie muss zudem versorgt werden, niederschlagsarme Perioden tun ihr übriges – und das Kreisgebiet ist an Grundwasser eher arm. Die Wasserversorgung ist allerdings Aufgabe der Gemeinden, die sich zum Teil zu Zweckverbänden zusammenschließen. Ein Gutachten des Gesundheitsamtes stellt 1961 fest, dass 37, somit die Hälfte der Gemeinden des Kreises, nicht ausreichend oder mit bakteriologisch nicht einwandfreiem Wasser versorgt werden. (Gemeinden meint vor der saarländischen Gebiets- und Verwaltungsreform die einzelnen Orte.) Der Landkreis sieht Handlungsbedarf, unterstützt seine Gemeinden, führt eigene Bohrungen durch, gibt 1964 ein hydrologisches Gutachten in Auftrag, das zwar feststellt, die Wasserversorgung sei für die nächsten 25 Jahre gesichert, allerdings können Einschränkungen wegen schlechter hygienischer Qualität der Quellen eintreten. Das Kreisbauamt erstellt zusätzlich ein eigenes Gutachten und kommt zu dem Schluss: „Seitens der Kreisverwaltung hat sich immer mehr die Erkenntnis durchgesetzt, dass (…) die Trink- und Brauchwasserversorgung der Kreisbevölkerung und der ansässigen Industriebetriebe nicht mehr lokal gelöst werden kann. Es ist anzustreben, die zukünftige Entwicklung der Trinkwasserversorgung auf Kreisebene umzustellen. Alle neu bekannten Grundwasservorkommen sollten ab sofort auf Kreisebene erschlossen und nach Bedarf den Verbrauchern zugeführt werden. Es würde ein gezielter Einsatz der Kreismittel erreicht, eine bessere Übersicht gewonnen und die dringend notwendige bessere Pflege der Wasserversorgungsanlagen erreicht.“ Vorerst spielen die Gemeinden nicht mit, lassen sich ungern bei der Wasserversorgung reinreden. Dennoch bleibt der Kreis auch auf diesem Feld aktiv, investiert 3 Million DM – dabei fließen 2 Millionen DM an Zuschüssen von Land und Bund – etwa für den Bau einer Ringleitung, die fast das gesamte Kreisgebiet mit Trinkwasser versorgt. Eine „Umstellung der Wasserversorgung“ auf Kreisebene, wie das Gutachten des Kreisbauamtes fordert, soll erst 1975, nach der Umsetzung der saarländischen Gebiets- und Verwaltungsreform, nachdem Zeyer nicht mehr Landrat ist, mit der Gründung der Wasserversorgung Kreis St. Wendel GmbH stattfinden. Aber auch hierbei machen dann nicht alle Gemeinden mit.

Die Diskussion um die Wasservorräte bietet eine Chance, die Landrat Zeyer erkennt und nutzt. Denn auch die Einrichtung von Trinkwasserreservoirs, von Stauseen werden diskutiert. Geeignete Stellen sucht das saarländische Wasserwirtschaftsamt. Ins Auge fällt dabei eine Mulde zwischen Bosen, Eckelhausen, Gonnesweiler und Neunkirchen/Nahe, durch die der Bosbach fließt, geeignet, um etwa durch eine Talsperre das häufig auftretende Hochwasser der Nahe zurückzuhalten. Ein Plan, von dem der damalige Amtsvorsteher von Nohfelden, Hermann Scheid, 1968 zum ersten Mal hört. Und der daraufhin gemeinsam mit Landrat Zeyer eine wagemutige Idee entwickelt: Nicht ein klassischer Stausee soll es sein, sondern ein Freizeitsee, um Wirtschaft und Tourismus zu fördern, um den ländlichen Kreis aufzuwerten. Und auch, um den einsetzenden saarländischen Strukturwandel aktiv zu gestalten.

Ein Thema, das ebenso die saarländische Landesregierung umtreibt, wie auch jene in Rheinland-Pfalz. 1967 bildet sich daher ein „Interministerieller Ausschuß Struktur- und Standortfragen des Saarlandes und des Landes Rheinland-Pfalz“, der dem Bund den Bau eines Saar-Pfalz-Rhein-Kanals, der das Saarland an das europäische Wasserstraßennetz anschließen soll (und nicht realisiert wird), vorschlägt, umrahmt von „flankierenden Maßnahmen“. 1969 verabschiedet das Bundeskabinett diesen Plan, dann „Aktionsplan Saarland-Westpfalz“ genannt, ohne allerdings auf die „flankierenden Maßnahmen“ einzugehen. Ein Ziel des Programms ist die „Förderung der Fremdenverkehrswirtschaft“. Dazu passt die Idee eines Freizeitsees, sind Zeyer und Scheid überzeugt, und schaffen es, dass ihre Idee in diesen Aktionsplan des Bundes aufgenommen wird. 7 Millionen Euro werden dafür vorgesehen, doch recht schnell wird klar, dass mindestens die doppelte Summe notwendig ist. Dies auch, weil sich bereits zuvor ein Planungsverband der beteiligten Gemeinden mit Hermann Scheid als Vorsitzenden gründet – der recht schnell merkt, dass ein Projekt dieser Größenordnung auf die Landkreisebene gehört. Somit wird der Kreis Träger des Ganzen. Es folgen zähe, zum Teil langwierige Verhandlungen und Diskussionen, auf allen Ebenen, mit Ministerien genauso wie mit Landeigentümern. Denn für die Umsetzung des Projektes muss der Kreis Land kaufen: 320 Hektar. Nicht jeder Eigentümer ist gleich bereit, seinen Besitz für höchstens 1 DM pro Quadratmeter aufzugeben. Zudem ist auch nicht jeder Einwohner der umliegenden Dörfer von Beginn an von der Idee eines Freizeitsees überzeugt. Überzeugungsarbeit ist gefragt, dazu enorme Planungsarbeit. Ein Kraftakt für Zeyer und seine Verwaltung, der sich auszahlt: Der Spatenstich für den Bau des Bostalsees – der Name geht auf eine Idee des damaligen Ortsvorstehers von Eckelhausen zurück – erfolgt 1973. Auch Zeyer nimmt Teil, dies allerdings nicht als Landrat, sondern dann als Bundestagsabgeordneter.

In Zeyers Amtszeit als St. Wendeler Landrat fällt eine weitere richtungsweisende Diskussion, während der sogar die Fortexistenz des Landkreises St. Wendel als eigenständige Verwaltungseinheit infrage gestellt wird. Denn eine Reformwelle ergreift die Bundesrepublik, erfasst das Saarland. Reformiert werden soll nicht weniger als die kommunale Gliederung der Länder: Landkreise und Gemeinden zusammenlegen, größere Verwaltungseinheiten schaffen, die, so die Vorstellung, dann effizienter handeln, leistungsfähiger sind. Eine umfassende Gebiets- und Verwaltungsreform bezeichnet der saarländische Ministerpräsident Dr. Franz-Josef Röder gar als „wesentlich Aufgabe“ seiner neuen Amtszeit. Röder ist seit 1959 Ministerpräsident, nach der Landtagswahl von 1970 steht er einer CDU-Alleinregierung vor. Die Bedingungen scheinen somit günstig, eine derartige Reform anzugehen.

Gespannt blicken die saarländischen Kommunen nach Saarbrücken. Der Landtag verabschiedet am 17. Dezember 1970 das „Gesetz zur Vorbereitung der kommunalen Gebiets- und Verwaltungsreform“, in §2, Absatz 2 heißt es: „Das Gebiet der Kreise ist so neu zu gliedern, daß sie unter Berücksichtigung des neuen Größenzuschnitts der kreisangehörigen Gemeinden ihre überörtliche öffentliche Aufgabe erfüllen und dabei insbesondere ihrer Ausgleichfunktion als übergemeindlicher Verwaltungs-, Wirtschafts- und Kulturträger gerecht werden können.“

Am 29. Januar 1971 tritt der Kreistag des Landkreises St. Wendel zusammen und diskutiert über den Haushaltsplan. Landrat Zeyer schlägt dem Gremium vor, umgeplant etwas mehr Geld für Strukturuntersuchungen bereitzustellen, damit „wir auch mit dem notwendigen Gewicht in den Verhandlungen und in den Anhörungen, die durch das Gesetz vorgeschrieben sind, unsere Positionen vertreten und verteidigen können.“ Im März beauftragt die Kreisverwaltung das Institut für Städtebau, Siedlungswesen und Kulturtechnik der Universität Bonn mit einem solchen Gutachten.

Zeitgleich nimmt eine Arbeitsgruppe auf Landesebene die Arbeit auf. Sie soll einen Entwurf zur Gebiets- und Verwaltungsreform entwickeln, der erst im August 1972 vorliegt. Zuvor, im August 1971, schickt das saarländische Innenministerium den Kommunen den Entwurf eines Raumordnungsteilplans „Zentrale Orte (Dienstleistungszentren)“. Dieser dient als Planungsinstrument und weist unter anderem verschiedene Orte als Ober-, Mittel- oder Grundzentren aus, je nach den jeweiligen infrastrukturellen Gegebenheiten. Auf kommunaler Ebene verstanden wird dieser Entwurf allerdings als Vorgriff auf die erwartete Gebiets- und Kommunalreform. Entsprechend leidenschaftliche Diskussionen folgen. Etwa im St. Wendeler Kreistag. Hier entbrennt ein heftiger Meinungsaustausch um die verschiedenen Zuordnungen der Kreisorte, welcher dazu führt, dass die Sitzung abgebrochen wird. Denn die SPD-Fraktion verlässt aus Protest den Sitzungssaal. Stein des Anstoßes ist die Diskussion um die Einordnung der Gemeinde Niederkirchen: Ist sie als Grundzentrum zu betrachten? Ja, sagt die CDU-Fraktion, aber nur, wenn auch Namborn als ein solches anerkannt wird. Die SPD-Fraktion ihrerseits beharrt aber darauf, dass Niederkirchen unabhängig von Namborn ein Grundzentrum darstellt. Dadurch will die SPD den Grundstein für eine zu schaffende Ostertalgemeinde sicherstellen. Dagegen spricht sich die CDU aus.

Eine Gemeinde Niederkirchen sieht auch ein Entwurf der Arbeitsgruppe auf Landesebene vor, die seit März 1971 tagt und im August 1972 Ergebnisse präsentiert. Mehrheitlich spricht sich die Arbeitsgruppe für die Gliederung des Saarlandes in fünf Landkreise aus. Dabei würde der Landkreis St. Wendel einige Dörfer abgeben müssen. Ein weiterer Entwurf eines Mitglieds der Arbeitsgruppe sieht vier Landkreise vor; demnach würde der Landkreis St. Wendel um die Gemeinden Eppelborn, Illingen und Ottweiler erweitert werden. Diese Entwürfe diskutiert der Kreistag am 12. Mai 1972. Landrat Zeyer und die CDU-Fraktion nehmen erleichtert zur Kenntnis, dass beide Modelle das Fortbestehen des Landkreises St. Wendel vorsehen. Jedoch kritisiert Zeyer, Daten des Strukturgutachtens, das der Kreistag in Auftrag gegeben habe, seien nicht berücksichtigt worden. Und: „Es fällt auf, dass ein sehr gewichtiger Grundsatz oder Maßstab – gewollt oder nicht gewollt – keine Berücksichtigung gefunden hat, nämlich das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bevölkerung.“ Dabei müssen doch vor allem in kritischen Fällen geschichtlich gewachsene Zusammenhänge und der Wille der Bevölkerung beachtet werden. Die SPD-Fraktion im Kreistag sieht dies alles anders. Denn sie lehnt die Entwürfe ab und spricht sich für ein Drei-Kreis-Modell auf Landesebene aus. So, wie es der SPD-Landesverband erarbeitet hat. Was bedeutet: Der Landkreis St. Wendel soll abgeschafft werden. Das erregt den entschiedenen Widerspruch der CDU-Fraktion. Eine gemeinsame Stellungnahme zu den Entwürfen der Arbeitsgruppe ist somit nicht möglich, aus Protest verlässt die CDU den Sitzungssaal. Die Sitzung muss abgebrochen werden.

Während im Saarland intensiv und kontrovers diskutiert wird, stellt in Bonn Bundeskanzler Willy Brandt dem Bundestag im September 1972 die Vertrauensfrage. Denn seine sozialliberale Koalition bröckelt, im Bundestag herrscht eine Pattsituation. Das Parlament verweigert dem Kanzler, so wie er es erwartet, das Vertrauen, daher muss der Bundestag im November 1972 neu gewählt werden. Im Wahlkreis 298 Ottweiler kandidiert Werner Zeyer für die CDU. Er gewinnt den Wahlkreis und zieht in den Bundestag ein.