- Menu

-

- Verwaltung, Politik und Bauen

- Landrat

- Verwaltung

- Kreistag und Wahlen

- Bekanntmachungen / Stellenangebote / Ausbildung

- Aktuelle Meldungen

- Digitale Bürgerdienste

- ÖPNV und Ostertalbahn

- Zulassungsstelle

- Ordnung

- Leitbild

- Bauen

1946–1955/1956 – 1961: Dr. Paul Schütz

Das Jahr 1947 bringt dem Kreis St. Wendel einen weiteren Gebietszuwachs, erneut werden die Länder Saarland und Rheinland-Pfalz, wie bereits ein Jahr zuvor, neu gegliedert: am 24. Juni werden aus dem Kreis Birkenfeld die Gemeiden Asweiler-Eitzweiler, Freisen, Haupersweiler, Nohfelden, Oberkirchen, Schwarzerden und Wolfersweiler, aus dem Kreis Kusel die Gemeinden Bubach, Hoof, Marth, Niederkirchen, Osterbrücken und Saal an den Kreis angeschlossen. Somit wächst das Kreisgebiet zwischen 1945 und 1947 von 162,72 km² auf 479,37 km². Rund 29.000 ha der Gesamtfläche werden landwirtschaftlich genutzt, 25 Prozent sind Wald. Die Anzahl der Einwohner steigt auf rund 75.000 (1939: 69.869).

Nach den Gemeinderatswahlen 1946 soll nun auf Landesebene eine demokratisch legitimierte Vertretung gewählt werden. Dazu richtet die französische Militärverwaltung zunächst eine Verwaltungskommission ein, die aus drei Direktoren der CVP, zwei der SPS und einem der KP, später ersetzt durch einen Vertreter der DPS (Demokratische Partei Saar) besteht. Dieses „Vor-Kabinett“ beruft eine Verfassungskommission ein, die eine Verfassung für das Saarland erarbeiten soll. Ihr gehören zehn Vertreter der CVP, fünf der SPS, zwei der KP und zwei der DPS (bzw. DVS) an. Zu den CVP-Vertretern gehört auch Dr. Paul Schütz, seit dem 1. Dezember 1946 Landrat des Kreises St. Wendel.

Paul Schütz wird am 27. Juni 1910 in Tholey geboren. Er studiert Betriebswirtschafts- und Volkslehre und wird 1937 promoviert. Anschließend arbeitet er zehn Jahre in der Industrie, im April 1945 gerät er in französische Kriegsgefangenschaft. Im Mai 1946 wird er zum Amtsbürgermeister des Amtes Schiffweiler ernannt, im Dezember zum Landrat des Kreises St. Wendel. Ab Dezember 1949 ist er zeitgleich auch Staatskommissar für den Wiederaufbau des Saarlandes und Leiter des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau. Von Oktober 1955 bis Januar 1956 ist er saarländischer Minister des Innern und für Kultur, dann wieder Landrat des Landkreises St. Wendel. 1961 wird er Präsident der Landeszentralbank im Saarland, nachdem er bereits seit 1957 ehrenamtlicher Präsident des Saarländischen Sparkassen- und Giroverbandes ist. Er ist Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Schütz stirbt am 16. August 1990 in Saarbrücken.

Im Dezember 1946, als Schütz Landrat des Kreises St. Wendel wird, schreitet der Verwaltungsaufbau nach dem verlorenen Krieg stetig voran. Dabei sind die Aufgaben der Kreisverwaltung mannigfach: Weiterhin steht die Versorgung der Bevölkerung mit den notwendigsten Gütern im Mittelpunkt, dazu gehört die Unterstützung der darniederliegenden Landwirtschaft, etwa durch die Zuteilung von Düngemitteln und Maschinen. Die Gründung des saarländischen Bauernvereins 1947 begünstigt die landwirtschaftliche Entwicklung, zudem gründen sich viele Obst- und Gartenbauvereine im Kreis neu, 33 sind es 1948 mit 1760 Mitgliedern. Auch ihre Arbeit mildert den Hunger der Bevölkerung – eine Arbeit, die die Kreisverwaltung seit August 1948 mit einer hauptamtlichen Stelle unterstützt. Das Kreisernährungsamt B sorgt für die Verteilung von Lebensmitteln; verteilt werden müssen zudem weitere Güter des täglichen Bedarfs wie Spinnstoffe, Schuhe, Seife, Brennstoffe. Das Kreisrequisitionsamt nimmt sich zur Entlastung der Gemeindeverwaltungen der durch die Alliierten durchgeführten Beschlagnahmungen an. Der Kreis kümmert sich ebenfalls um die Linderung der Wohnungsnot, die durch die Unterbringung amerikanischer, dann französischer Soldaten noch verschärft wird. Schließlich ist es die „öffentliche Fürsorge“, die die Kreisverwaltung massiv beansprucht, gilt es doch, Not, Armut und Arbeitslosigkeit zu mildern: Nachdem Kreis und Gemeinden je hälftig die Kosten für die Angehörigen von Kriegsgefangenen und Vermissten zu tragen haben, übernimmt ab Oktober 1946 der Landesfürsorgeverband 80 Prozent, Kreis und Gemeinden den Rest. Das Fürsorgeamt kümmert sich um Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene: 1948 um 905 Schwerbeschädigte, 1347 Witwen und Waisen sowie 285 Elternpaare, „denen durch das Fürsorgeamt für Kriegsopfer und deren Hinterbliebenen laufende Renten bezahlt werden“. Diese und weitere Unterstützungsleistungen beanspruchen 1947 rund 36.600 Mark bzw. 5,7 Millionen Franken, der Währung, die zum 20. November 1947 eingeführt wird. Das Gesundheitsamt versucht, Epidemien und Krankheiten Herr zu werden, Schwerpunkt der Arbeit des Jugendamtes ist die Amtsvormundschaft; dabei arbeitet das Amt eng mir freien Wohlfahrtsverbänden zusammen. In zum Teil noch zerstörten Gebäuden wird ab Oktober 1945 der Unterricht in den Schulen wieder aufgenommen, die Versorgung mit Lehrmaterial wie Schulbücher wird im Laufe der Jahre besser; doch läuft die Renovierung und Instantsetzung der Gebäude nur langsam an, mangelt es doch an Baustoffen.

621 Fliegerangriffe zählt der Kreis bis Kriegsende, die 3262 Gebäude beschädigen, teilweise zerstört sind auch Brücken, Kirchen, Straßen. Das Kreisbauamt kümmert sich unter anderem um die Verteilung von Baustoffen zum Wiederaufbau. Als Kreispolizeibehörde muss der Landrat für die Einhaltung der Ordnung sorgen, die Kreisstraßenverkehrsstelle ist für die Überwachung der Fahrzeuge zuständig, anfangs aber auch für die Zuteilung von Kraftstoff. Auch die Kontrolle der Wirtschaft obliegt dem Kreis, bis September 1947 zudem die Kontrolle der Preise.

Der kurze Überblick einiger – nicht aller, darunter allerdings auch staatlicher – Zuständigkeiten des Kreises kurz nach dem Krieg zeigt, welche auch finanzielle Last auf den Kommunen liegt. Zum 1. Oktober 1946 wird der Lastenausgleich daher neu geregelt, die Kommunen entlastet, doch bleiben die Zahlen tiefrot. Der Kreishaushalt selbst finanziert sich vor allem aus Zuweisungen und der Kreisumlage. Die Kreisumlage beträgt 1945 227.162 Mark, 1947 bereits 368.612 Mark. Als Gesellschafter beteiligt sich der Kreis zudem an der Vereinigten Saar-Elektrizitäts-AG sowie an der Saar-Ferngas-AG.

Ende September 1947 stellt die Verfassungskommission einen Verfassungsentwurf für das Saarland vor. Dieser muss demokratisch legitimiert werden, daher wird die Wahl für die verfassungsgebende Versammlung auf den 5. Oktober 1947 gelegt. Zugelassen sind vier Parteien: CVP, SPS, DPS und KP. Von den knapp 521.000 wahlberechtigten Saarländern – rund 35.000 sind wegen ihrer Nazi-Vergangenheit ausgeschlossen – stimmen 41,4 Prozent für die saarländischen Christdemokraten, 38,9 Prozent für die Sozialdemokraten an der Saar, 10 Prozent für die liberale DPS und 9,6 für die Kommunisten. Der CVP-Fraktion gehört wenige Wochen, bis zum 25. November 1947, Paul Schütz an.

Der erste saarländische Landtag nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet im Dezember 1947 die saarländische Verfassung, in der es in Artikel 60 heißt: „Das Saarland ist ein autonom, demokratisch und sozial geordnetes Land und wirtschaftlich an Frankreich angeschlossen.“ Der achte Verfassungsabschnitt geht auf die kommunale Selbstverwaltung ein. Artikel 126 schreibt etwa vor: „In den Gemeinden und Gemeindeverbänden sind nach Maßgabe des Gesetzes Vertretungskörperschaften zu wählen. Hierbei finden die Grundsätze der Wahlvorschriften zum Landtag entsprechende Anwendung.“

Eine „Vertretungskörperschaft“ auf Kreisebene gibt es erst 1949. Zunächst finden am 27. März 1949 erneut, nach 1946, Gemeinderatswahlen statt. Im Kreis St. Wendel stimmen dabei 57,7 Prozent der 47.137 Wahlberechtigten für die CVP, 19,1 Prozent für die SPS, 6,4 Prozent für die KP, 5,4 Prozent für die DPS. Auf freie Listen entfallen insgesamt 11,4 Prozent. Im Juli 1949 verabschiedet der Landtag das Gesetz über die vorläufige Regelung der Kreisselbstverwaltung. Demnach werden in den saarländischen Landkreisen keine Kreistage, sondern Kreisräte mit jeweils elf Mitgliedern gebildet. Dabei, heißt es in Artikel 2, benennen die „politischen Parteien die Mitglieder zum Kreisrat nach einem von der Regierung festgesetzten Schlüssel“. Der Verteilungsschlüssel richtet sich nach dem Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 27. März 1949. Somit besteht der erste Kreisrat des Kreises St. Wendel aus sieben Abgeordneten der CVP, die SPS erhält zwei Sitze, DPS und KP jeweils einen.

Gegen diese Zusammensetzungs-Procedere protestiert der Abgesandte der Kommunistischen Partei gleich zu Beginn der ersten Sitzung des Kreisrats des Kreises St. Wendel, der erstmalig am 29. August 1949 unter dem Vorsitz von Landrat Schütz zusammenkommt. Die KP sehe in den so zusammengesetzten Kreisräten, die auch die freien Listen übergeht, „nicht die geeigneten Organe zu einer demokratischen Vertretung der Wähler der Kreisgemeinden“, heißt es im Protokoll, die KP fordere „die Durchführung von freien und geheimen Kreistagswahlen“. Dennoch wolle die KP, so heißt es weiter, „die Arbeit in den Kreisräten im Interesse der Gemeinden und Bürger“ aufnehmen, bestehe aber auf einer Revision des Gesetzes über die Kreisselbstverwaltung. Dies nimmt der Rat zur Kenntnis, muss jedoch während der ersten Sitzung Organisatorisches bewältigen: die Bestimmung von Vertretern, Schriftführern. Auf der Tagesordnung steht auch der Rechenschaftsbericht des Landrats. „Die finanziellen Verhältnisse des Kreises“, sagt Schütz, „seien bestens geordnet.“ 6 Millionen Franken betragen die Schulden, der Umlagesatz liegt bei 14,5 Prozent, der Kreis verfüge saarlandweit über den niedrigsten Steuersatz. Jedoch befinden sich die Gemeindestraßen in schlechtem Zustand. Hier verlangt Schütz staatliche Unterstützung. Auch die Stilllegung der Buslinie Kostenbach–Nonnweiler–Primstal moniert der Landrat und fordert von der Regierung eine Wiederzulassung. Der Kreisrat pflichtet bei.

Und kann sich darüber freuen, dass kurz darauf die Linie wieder in Betrieb genommen wird. Denn dies verkündet Landrat Schütz zu Beginn der zweiten Kreisratssitzung am 9. November. Während dieser stellt das Gremium den Stellenplan der Kreisverwaltung auf, verabschiedet einen Nachtragshaushalt, erteilt dem Landrat die Erlaubnis, den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 1950 auf 14,5 Prozent zu legen. Dies alles einstimmig. Landrat Schütz informiert den Kreisrat über den Stand der Verhandlungen bezüglich der Kasernenanlage am Tholeyer Berg in St. Wendel. Diese stehe leer, verfalle. Wenigstens einen Block möchte der Kreis für „Wohn- und sonstige Zwecke“ haben. Doch stocken die Gespräche mit dem Hohen Kommissariat, also der Vertretung der französischen Regierung. Dabei ist das Wohnungsproblem im Kreis ein dringendes. 1.771 Anträge auf Wohnungszuteilung zählt das Kreiswohnungsamt am 31. Dezember 1948. 661 sind es ein Jahr später. Im Kreis wird eifrig gebaut, seit dem Ende des Krieges entstehen 488 Gebäude, jedoch zumeist Einfamilienhäuser. Der Staat baut auch. So beschließt der Kreistag während seiner dritten Sitzung im Dezember 1949 den Bau eines Wohnblocks mit mindestens 12 Wohnungen in der Stadt St. Wendel, zudem für das Jahr 1950, ein Wohnungs- und Wegebauprogramm umzusetzen.

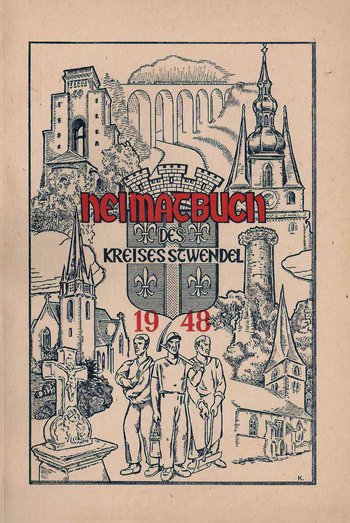

Landrat Schütz gilt als äußerst heimatverbunden. Er initiiert die Herausgabe des Heimatbuches des Kreises St. Wendel, dessen erste Ausgabe mit dem Untertitel „Ein Volksbuch für Heimat- und Volkspflege, Naturschutz und Heimatpflege“ 1948 erscheint – das Heimatbuch bringt der Landkreis St. Wendel bis zum heutigen Tage heraus. Vom 20. Bis zum 26. Mai 1949 führt der Kreis eine Heimatwoche durch, auf dem Programm stehen Konzerte, Ausstellungen, Handwerker- und Bauerntage, ein Tag der Schulen, Bälle und Feste. „Es ist mir, obwohl ich es schon wiederholt mündlich und schriftlich getan habe“, schreibt Schütz in der zweiten Ausgabe des Heimatbuches des Kreises St. Wendel (1950), „ein wirkliches Herzensbedürfnis, allen Gemeinden, Vereinen und Personen noch einmal herzlichst zu danken für die uneigennützige Hilfe, die sie mir bei der Ausgestaltung und Durchführung der Heimatwoche so bereitwilligst zuteil werden ließen. Ich fühle mich dem Kreise so verbunden und verpflichtet, weil es der Boden meiner Ahnen und meiner Eltern ist.“

Das 1949 erlassene Gesetz über die vorläufige Regelung der Kreisselbstverwaltung verlängert der saarländische Landtag mit Bekanntgabe am 15. Juni 1950 bis zum 31. Mai des Folgejahres. Zum 1. Oktober 1950 tritt das „Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung des Saarlandes“ in Kraft. In Paragraph 2 werden die Kreise als Körperschaften des öffentlichen Rechts genannt: „Ihnen obliegen die Aufgaben, die ihnen durch Gesetz übertragen sind oder in Zukunft übertragen werden. Andere Aufgaben können sie nur mit Zustimmung der oberen Aufsichtsbehörde übernehmen, wenn diese Aufgaben über den örtlichen Rahmen oder die finanzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeinden oder Ämter hinausgeht.“ Dies veranlasst den St. Wendeler Kreisrat zu einer Resolution während seiner fünften Sitzung am 25. Oktober. „Mit Befremden“, heißt es im Resolutionstext, habe der Kreisrat festgestellt, dass „scheinbar die Absicht besteht, die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Kreise sehr stark einzuschränken“. Sie seien laut Gesetzestext keine Gebietskörperschaften mehr. Sie benötigen für freiwillige Leistungen die Erlaubnis des Landes. Eine einschneidende Änderung, ist sich der Kreisrat einig, mit weitreichenden Konsequenzen, etwa im Schulwesen, der Kulturpflege, dem Gesundheits-, Bau- und Siedlungswesens, der Wirtschaftsförderung. Die Resolution schließt mit der „dringenden Bitte“ an die Regierung des Saarlandes, „den Kreisen wenigstens die Aufgaben in dem bisherigen Umfange zu lassen und dies in den Durchführungsbestimmungen zum Ausdruck zu bringen.“

Ein Jahr später, am 1. September 1951, tritt die bereits im „Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung des Saarlandes“ genannte Kreisordnung in Kraft. Die Kreise behalten weitestgehend ihre bisherigen Aufgaben, wie es auch der Wunsch des St. Wendeler Kreisrats war. „Der Staat“, heißt es in § 36, „beaufsichtigt die Kreise, um sicherzustellen, daß sie im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden“. Aber: „Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, daß die Entschluß- und Verantwortungsfreudigkeit der Kreisverwaltung gefördert und nicht beeinträchtigt wird.“ Die Kreisordnung sieht auch die direkte Wahl des Kreisrats vor, dies findet allerdings zum ersten Mal erst 1956 statt. Eine weitere Änderung der Zuständigkeiten tritt am 1. Oktober 1951 ein: Die von den Gemeinden dem Kreis angetragene Gemeindeaufsicht, Baupolizei und das Rechnungsprüfungsamt gehen an das Land über.

Besondere Aufmerksamkeit schenken Landrat und Kreistag der Landwirtschaft im ländlichen Kreis St. Wendel. Als einziger Kreis im Saarland richtet die Kreisverwaltung 1952 eine Kreisbuchstelle ein. Diese sammelt zum einen von zunächst 26 ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben betriebswirtschaftliche Daten, um daraus Schlüsse für die landwirtschaftliche Entwicklung der Region zu ziehen. Zum anderen gibt sie dadurch den Mitgliedern auch einen Überblick über die Situation des eigenen Betriebes, um sie „an den Buchführungsgedanken“ heranzuführen. Denn dieser ist unterentwickelt, haben die Bauern kaum Zeit, sich nach getaner Arbeit auch noch der Buchhaltung zu widmen. Die Entwicklung des Kreises verläuft ansonsten, so drückt es Landrat Schütz aus, „geordnet“. In allen Bereichen, sodass für das Rechnungsjahr 1955 keine Kreisumlage erhoben wird, weder Kassenkredite noch Darlehns aufgenommen werden müssen. Eine Kreisumlage wird auch 1956 nicht erhoben.

Währenddessen rückt erneut das Saarland in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich verhandeln über die Zukunft des teilautonomen Gebietes. 1954 sind sich Bundestag und Assemblée Nationale dann einig: Das Saarland soll weiterhin autonom bleiben, sicherheitspolitisch unter die Hoheit eines Kommissars der gerade entstehenden Westeuropäischen Union – deren Sitz Saarbrücken sein soll – kommen, wirtschaftlich zwar weiter an Frankreich angebunden, doch auch mit Deutschland intensiver verflechtet werden. Das so genannte Saarstatut, also die Europäisierung des Saarlandes, ratifizieren die beiden nationalen Parlamente. Nun müssen nur noch die Saarländer zustimmen, und zwar alle wahlberechtigten Saarländer. Eine Volksabstimmung, die zweite nach 1935, ist daher für den 23. Oktober 1955 angesetzt.

Die Frage nach dem Saarstatut spaltet das Land. Ein emotionsgeladener Wahlkampf mit zahlreichen Debatten und Plakaten, Diskussionen und sogar Tumulten ist eröffnet, insbesondere, seitdem drei Monate vor dem Wahltag auch oppositionelle Parteien, darunter die CDU Saar, die DPS (Demokratische Partei Saar) und die DSP (Deutsche Sozialdemokratische Partei), die sich zum Deutschen Heimat-Bund zusammenschließen, sowie die oppositionelle Presse im Saarland zugelassen werden. Die Abstimmung über das Statut wird zu einer Glaubens- und Bekenntnisfrage, den die Stimme für die Europäisierung gilt in den Augen der Statut-Gegner geradezu als Stimme gegen Deutschland und somit gegen eine mögliche Rückkehr des Saarlandes zu Deutschland. Kaum einer, der dazu keine Meinung hat. Auch Landrat Schütz, zeitgleich Staatskommissar für den Wiederaufbau, hat eine klare: Am 18. Oktober 1955, weniger Tage vor der Wahl, spricht er sich öffentlich gegen das Statut aus, verlässt die CVP. Umgehend suspendiert ihn das saarländische Innenministerium vom Dienst, die Amtsgeschäfte übernehmen vorübergehend zwei höhere Verwaltungsbeamte. Auch die Landräte von Ottweiler und Merzig-Wadern äußern sich gegen das Statut, auch sie müssen ihren Posten räumen.

97 Prozent der wahlberechtigten Saarländer geben am 23. Oktober ihre Stimme ab. 67,7 Prozent stimmen gegen das Statut. Im Kreis St. Wendel lehnen es sogar 75,4 Prozent ab. Somit ist die Europäisierung gescheitert, der saarländische Ministerpräsident Johannes Hoffmann, emsiger Befürworter der europäischen Lösung, tritt mit seiner Regierung am 25. Oktober zurück. Das Übergangskabinett übernimmt der parteilose Präsident der Landesversicherungsanstalt Heinrich Welsch, der saarländische Landtag stimmt seiner Kabinettsliste am 29. Oktober zu. Auf dieser Liste: Der suspendierte Landrat des Kreises St. Wendel Dr. Paul Schütz, der nun Innenminister ist.

Dies allerdings nur übergangsweiße. Denn nach diesen Turbulenzen wird der Landtag neu gewählt. Wahltermin ist der 18. Dezember 1956. Dabei bekommt die CDU 25,5 Prozent der Stimmen, die DPS 24,2 Prozent, die CVP des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Hoffmann 21,8 Prozent. Auch DSP, KP und SPS ziehen in den Landtag ein. Im St. Wendeler Kreis stimmen 36,5 Prozent für die CDU, 21,2 Prozent für die CVP, 16,51 Prozent für die DPS. Die Heimatbundparteien CDU, DPS und SPS koalieren auf Landesebene, Ministerpräsident wird Hubert Ney (CDU), sein Innenminister ist Fritz Schuster von der DPS.

97 Prozent der wahlberechtigten Saarländer geben am 23. Oktober ihre Stimme ab. 67,7 Prozent stimmen gegen das Statut. Im Kreis St. Wendel lehnen es sogar 75,4 Prozent ab. Somit ist die Europäisierung gescheitert, der saarländische Ministerpräsident Johannes Hoffmann, emsiger Befürworter der europäischen Lösung, tritt mit seiner Regierung am 25. Oktober zurück. Das Übergangskabinett übernimmt der parteilose Präsident der Landesversicherungsanstalt Heinrich Welsch, der saarländische Landtag stimmt seiner Kabinettsliste am 29. Oktober zu. Auf dieser Liste: Der suspendierte Landrat des Kreises St. Wendel Dr. Paul Schütz, der nun Innenminister ist.

Dies allerdings nur übergangsweiße. Denn nach diesen Turbulenzen wird der Landtag neu gewählt. Wahltermin ist der 18. Dezember 1956. Dabei bekommt die CDU 25,5 Prozent der Stimmen, die DPS 24,2 Prozent, die CVP des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Hoffmann 21,8 Prozent. Auch DSP, KP und SPS ziehen in den Landtag ein. Im St. Wendeler Kreis stimmen 36,5 Prozent für die CDU, 21,2 Prozent für die CVP, 16,51 Prozent für die DPS. Die Heimatbundparteien CDU, DPS und SPS koalieren auf Landesebene, Ministerpräsident wird Hubert Ney (CDU), sein Innenminister ist Fritz Schuster von der DPS.

Paul Schütz kehrt somit Anfang 1956 nach St. Wendel zurück und ist wieder Landrat. Im Mai 1956 stehen wieder Kommunalwahlen an. Diesmal soll auch der Kreisrat direkt gewählt werden, dessen Sitzanzahl auf 20 steigt. 47.137 Wahlberechtigte sind aufgerufen, erstmalig dieses Gremium zu wählen. 38,3 Prozent stimmen dabei für die CDU, 21,6 Prozent für die CVP; die SPD kommt auf 18,3 Prozent, die DPS auf 14,9 Prozent, die KP auf 5,4 Prozent. Die konstituierende Sitzung des neuen Kreisrats ist am 14. Juni 1956, am 27. Juli bildet der Rat einen Kreisausschuss, der Kreisratsbeschlüsse vorbesprechen, einzelnen Zuschussanträgen bei entsprechender Bereitstellung der Mittel zustimmen und über Mietangelegenheiten entscheiden kann.

Währenddessen entscheidet sich das Schicksal des Saarlandes: Das Abstimmungsergebnis von 1955 interpretieren die französische und deutsche Regierung als Votum für die Bundesrepublik, auch wenn freilich darüber nicht explizit abgestimmt wird. Die Gespräche zwischen Paris und Bonn laufen, im Oktober 1956 im Vertrag von Luxemburg die Einigung – auf die (kleine) Wiedervereinigung: Das Saarland wird ab dem 1. Januar 1957 politisch in die BRD eingegliedert, wirtschaftlich allerdings erst zwei Jahre später.

„Die Maßnahmen für den Übergang in das DM-Wirtschaftsgebiet“, schreibt ein nicht genannter Autor (wahrscheinlich: Landrat Schütz) in der 7. Ausgabe des Heimatbuches des Kreises St. Wendel (1957/58), „und die allmähliche Angleichung an die bundesdeutsche Gesetzgebung werden der Verwaltung noch manche schwierige Aufgabe stellen.“ Die Angleichung meint unter anderem, dass der Kreis nun auch „Um- und Aussiedler aus den Ostgebieten“ aufnehmen muss. Diese Aufnahme setzt Mitte 1957 ein, bis Ende des Jahres sind es 192 Personen. Dabei ist der Wohnraum weiterhin knapp, sodass der Staat die Kommunen beim Bau neuer Wohnungen fördert.

Nach zwei Jahren ohne, erhebt der Kreis 1957 wieder eine Kreisumlage: 3 Prozent der „für die Gemeinden geltenden Steuerkräftezahlen der Grund- und Gewerbesteuer“ müssen abgegeben werden sowie 3 Prozent der „Schlüsselzuweisungen der Gemeinden“. Dies beschließt der Kreisrat am 2. Mai 1957. Ein Jahr später ebenfalls.

1958 einigt sich das Gremium auf den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in der St. Wendeler Mommstraße und stellt dafür zunächst 35 Millionen Franken in den Haushalt, am Ende kostet der 1959 fertiggestellte Bau 77 Millionen Franken. 1960 beschäftigt die Kreisverwaltung 59 Angestellte: 23 Beamte, 32 Angestellte und vier Arbeiter. 1959 steigen die Umlagesätze auf jeweils 4 Prozent, 1960 auf 5 Prozent.

1960 zählt der Kreis St. Wendel 86.476 Einwohner. Somit muss die Anzahl der Kreisratssitze auf 25 steigen, denn diese Anzahl ist nach dem Saarländischen Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (KWG) vom 9. Februar 1960 für die genannte Einwohnerzahl vorgeschrieben. Die saarländischen Gemeinde- und Kreisräte werden am 15. Mai 1960 gewählt. Zunächst nimmt alles seinen gewohnten Gang: Wahl, Einführung der Räte, darunter natürlich auch die des Kreisrats des Kreises St. Wendel. Jedoch heißt es in §25, Absatz 2 des KWG: „Wahlvorschläge können nur von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes aufgestellt werden.“ Was meint: Freie Wahllisten und Gruppierungen sind ausgeschlossen. Dagegen hagelt es Wahlbeschwerden, dagegen ziehen zwei Saarländer bis vor das Bundesverfassungsgericht – das dann § 25, Absatz 2 für nichtig erklärt. Und somit auch die saarländischen Kommunalwahlen, die im Dezember wiederholt werden müssen.

50.721 der 57.594 Wahlberechtigten im Keis St. Wendel schreiten ein zweites Mal in diesem Jahr zur Wahlurne, um ihren Kreisrat zu wählen. Das Ergebnis: 44,4 Prozent stimmen für die CDU, 29,2 Prozent für die SPD. Die DPS erhält 7 Prozent, die SVP 7,2 Prozent, die KPD 5,4 Prozent. 8 Prozent stimmen für sonstige Parteien, 4,2 Prozent für Wählergruppen.

Der nun erneut neu gewählte Kreisrat kommt am 16. Januar 1961 zur konstituierenden Sitzung zusammen. Die Sitzverteilung: 13 CDU, acht SPD, zwei DPS und zwei SVP. In dreieinhalb Stunden bestimmt das Gremium den Kreisbeigeordneten, die Besetzung der Ausschüsse und weiterer Posten. Im April verabschiedet der Kreisrat den Haushaltsplan: Die Umlage bleibt bei 5 Prozent (Grund- und Gewerbesteuer der Gemeinden) und 5 Prozent (Schlüsselzuweisungen der Gemeinden).