- Menu

-

- Verwaltung, Politik und Bauen

- Landrat

- Verwaltung

- Kreistag und Wahlen

- Bekanntmachungen / Stellenangebote / Ausbildung

- Aktuelle Meldungen

- Digitale Bürgerdienste

- ÖPNV und Ostertalbahn

- Zulassungsstelle

- Ordnung

- Leitbild

- Bauen

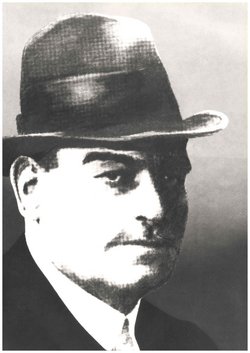

1919–1929: Karl Alfred Friedrich

Der Friedensvertrag von Versailles tritt am 10. Januar 1920 in Kraft. Es ist die Geburtsstunde des Saarlandes als Verwaltungseinheit, damals allerdings Saargebiet, franz. Territoire du Bassin de la Sarre, genannt. Ein Gebiet, das etwa zu 75 Prozent mit dem heutigen Saarland übereinstimmt (die genaue Festlegung der Grenzen des Saargebietes erfolgt am 20./21. Dezember 1921). Deutschland ist somit „Ausland“, der Kreis Sankt Wendel liegt nach Norden und Osten hin an der Zollgrenze.

Im Februar löst der vom Völkerbund eingesetzte Ausschuss zur Verwaltung des Saargebietes die französische Militärverwaltung ab. Diesem Ausschuss, Regierungskommission genannt, gehören ein Franzose, ein Saarländer sowie drei weitere Mitglieder, die weder Deutsche noch Franzosen sind, an. Sie ist die „Regierung“ des Saargebietes. 1922 wird der Landesrat, eine Volksvertretung bestehend aus 30 Mitgliedern, gewählt, dies nach allgemeinem, freiem, gleichem Verhältniswahlrecht. Der Landesrat hat lediglich eine beratende Funktion.

Neu geregelt wird auch die Wahlordnung. „Bis zum 20. Juli 1920 sollen Neuwahlen für alle Gemeindevertretungen und Kreistage (Bezirkstage) des Saargebietes stattfinden“, verkündet das Amtsblatt der Regierungskommission des Saargebietes vom 1. Mai 1920. Die Wahlen erfolgen „durch allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime Listenwahl nach Grundsätzen der Verhältniswahl.“ Die Kreistage sollen mindestens 20 Mitglieder haben, je nach Einwohnerzahl weitere. Der Kreistag St. Wendel besteht daher zunächst aus 21, ab 1923 aus 23 Mitgliedern. Gewählt wird das Gremium alle drei Jahre.

Die „Verordnung betr. das Statut der Landräte, Regierungsassessoren und Bezirksamtmänner (Nr. 759)“, die im November 1921 in Kraft tritt, regelt unter anderem die Stellung der Landräte. Diese werden vom Präsidenten der Regierungskommission ernannt und sind diesem unmittelbar unterstellt. Als Landrat ernannt werden kann eine Person, die „die Befähigung zum Richteramte oder höheren Verwaltungsdienst“ erlangt oder „im Saargebiet bereits ein öffentliches Amt ausgeübt und dabei ihre Befähigung zu der zu bekleidenden Amtsstellung nachgewiesen“ hat. Beides trifft auf Karl Alfred Friedrich zu.

Karl Alfred Friedrich kommt am 9. Juni 1868 in Prüm (Eifel) auf die Welt. Dem Gymnasialstudium in Wiesbaden folgt ein Jurastudium in Straßburg, Bonn und Berlin. Nach einer Gerichtsreferendarstelle in Lebach, wird er am 11. Januar 1894 Stadtbürgermeister von St. Wendel – und somit der erste katholische Bürgermeister der Stadt seit Beginn der preußischen Zeit. Diese Stelle hat er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand am 31. Dezember 1918 inne. Ab September 1919 nimmt er als erster Kreisdeputierter (seit März 1917) vertretungsweise die Geschäfte des Landrats wahr.

Im Juli 1920 wird der Kreistag St. Wendel gewählt. Die Sitzverteilung: Zentrum 14, Sozialdemokraten 5, Bürgerliche Vereinigungen 2. Der neugewählte Kreistag tritt zum ersten Mal am 17. August zusammen. Der zweite Tagesordnungspunkt hat die Besetzung der Landratsstelle zum Thema. Der Kreistag beschließt, den ersten Kreisdeputierten Friedrich als Landrat der Regierungskommission vorzuschlagen. „Wir halten Herrn Friedrich“, heißt es dazu im Protokoll, „in Anbetracht seiner von früher bewiesenen Tüchtigkeit durchaus für befähigt, die Landratsstelle zu bekleiden. Er besitzt unser und der Bevölkerung Vertrauen und glauben wir, daß das Amt in nicht bessere Hände gelegt werden kann.“ Die Regierungskommission stimmt zu, Friedrich wird Landrat des Kreises St. Wendel und somit der erste katholische Landrat seit Bestehen des Kreises – der nach den „Abtrennungen“ durch die Bestimmungen des Versailler Vertrages noch „katholischer“ wird als zuvor: Eine Erhebung im Jahre 1932 ergibt, dass 84,8 Prozent der Einwohner des Kreises St. Wendel katholisch sind, 14,7 gehören der protestantischen Konfession an, 0,37 dem jüdischen Glauben. Somit stimmt die Kreisbevölkerung auch überwiegend katholisch, die Zentrums-Partei bleibt die dominierende politische Macht in der Zwischenkriegszeit.

Seine erste Kreistagssitzung als von der Regierungskommission bestätigter Landrat leitet Friedrich am 15. November 1920. Das Kreistagsmitglied Wilhelm Staub aus St. Wendel ergreift zu Beginn das Wort: „In warmherzigen, wohldurchdachten, öfters von dem Beifall der Kreistagsabgeordneten unterbrochenen Ausführungen“, heißt es im Sitzungsprotokoll, „übermittelt er den Landrat die Glückwünsche des Kreistages und der Kreiseingesessenen.“ Das Gremium diskutiert danach über die Einfuhr von Zuchtvieh, „die Erhebung indirekter Steuern bei der Einfuhr von Waren in das Saargebiet“ – oder „die Bereitstellung von Geldmitteln zur Unterstützung der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen“. Einstimmig bittet der Kreistag die Regierungskommission des Saargebietes, Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen „unverzüglich die Mittel zuzubilligen, die sie zur Bestreitung des Lebensunterhaltes bedürfen“. Sollte dies „wider Erwarten“ nicht stattfinden, so solle der Kreisausschuss bei der Kreissparkasse eine Anleihe bis zur Höhe von 150.000 Mark aufnehmen. Am 10. Januar 1921 beschließt der Kreistag, eine Anleihe von 90.000 Mark zur „Deckung der Ausgaben auf dem Gebiete der Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenenfürsorge“ aufzunehmen.

Am 1. Juli 1923 stehen im Kreis St. Wendel erneut Kreistagswahlen an. Bis Januar 1927 setzt sich das Gremium zusammen aus: Zentrum 14, Sozialdemokraten 4, Bürgerliche Vereinigung 2, Wirtschaftliche Vereinigung 2. 1923 wird auch der französische Franc an der Saar als einzige Währung eingeführt, zuvor zirkulierte sowohl der Franc als auch die Mark im Saargebiet. Eine leichte Stabilisierung der Wirtschaft. Doch ist und bleibt das Geld knapp. Das Geld der Einwohner des Kreises und das Geld der Kommunen. Dabei beschäftigt sich der Kreistag in den 1920er Jahren insbesondere mit der Wohnungsnot in der Region. Im Kreistagsprotokoll vom 14. Februar 1925 heißt es: „Der Kreistag nimmt Kenntnis von dem Antrage des Kreisausschusses, der dahin geht, dass der Kreis auch seinerseits an der Bekämpfung der furchtbaren Wohnungsnot mitwirken solle. Demgemäss soll seitens des Kreises eine Anleihe von 2 ¾ Millionen Franken aufgenommen werden (…).“ Zwei Millionen für Baudarlehn, eine Dreiviertelmillion zur „Erstellung eines größeren Wohnhauses seitens des Kreises in der Bahnhofstrasse zu St. Wendel“. Die Bürgermeistereien des Kreises melden zudem einen Anleihebedarf von rund 4,7 Millionen Francs. Am 8. Juni bringt die Zentrumsfraktion eine Resolution ein, die einstimmig verabschiedet wird: „Die Mitglieder des Kreises St. Wendel, als gewählte Vertreter des Kreises, fühlen sich im Gewissen verpflichtet, die Regierungskommission dringend aufmerksam zu machen auf die zunehmende Verelendung des Arbeiterstandes infolge der völlig unzureichenden Löhne.“ Unterernährung, Verschuldung seien die Folgen. Und Wohnungsnot. „Die Behebung der herrschenden furchtbaren Wohnungsnot ist das dringendste Bedürfnis, daß allen anderen Regierungsmaßnahmen vorangehen muß, und keine Behörde, vor allem aber nicht die Regierungskommission, kann die große Verantwortung, welche ihr obliegt, von sich abwälzen, wenn nicht sofort und mit allen Mitteln der so verheerenden und entsittlichend wirkenden Wohnungsnot gesteuert wird“, heißt es weiter in der Resolution.

1925 bestimmt die Regierungskommission, dass bei den Kreisverwaltungen Wohlfahrtsämter eingerichtet werden. Die Aufgaben: Gesundheits- und Jugendfürsorge, die Fürsorge für wirtschaftlich Schwache, Kriegshinterbliebene und –geschädigte, Arbeitslose und viele mehr. 1928 werden in den Wohlfahrtsämtern spezielle „Jugendwohlfahrtsabteilungen“, also Jugendämter, eingerichtet. Das Jugendamt des Kreises St. Wendel nimmt Anfang 1929 seine Arbeit auf. 1927 übernimmt der Kreis zahlreiche Gemeindestraßen, die zu Kreiswegen werden, 1928 übereignet er die Elektrizitätsversorgungsanlagen an die „Saarland – Lothringen – Elektrizitäts AG“.

Bis zu 250.000 Pilger sollen vom 25. Mai bis zum 11. Juni 1924 St. Wendel besuchen. Anlass ist die „Heiligtumsfahrt“, die Ausstellung der Reliquien des hl. Wendelins. Die Stadt putzt sich heraus, die Wirtschaft profitiert von den vielen Gästen. 200.000 Besucher sollen es während der bis dahin letzten Wallfahrt 1896 gewesen sein.

1925 steht ein weiteres Fest an: die Jahrtausendfeier. Das Gedenken an die Angliederung des Rheinlandes an das Deutsche Reich vor 1000 Jahren findet auch im Saargebiet statt und wird, wie im besetzten Rheinland, als Ausdruck der nationalen Gesinnung gesehen, des deutschen Patriotismus. Die Regierungskommission verbietet den Kommunen, die Feiern zu bezuschussen, Beamte dürfen nicht teilnehmen, schwarz-weiß-rote Fahnen sind verboten, schulfrei, um an den Feiern teilzunehmen, untersagt. Gegen diese Auflagen wird auch im Kreis St. Wendel mannigfach verstoßen.

Die Volkszählung von 1927 ergibt, dass im Kreis St. Wendel 33.000 Menschen leben. 18,7 Prozent sind in Landwirtschaft und Forst tätig, in Handwerk und Industrie 47,4 Prozent. 17,9 Prozent finden Arbeit in Handel und Verkehr, 5,4 Prozent in den Verwaltungen, 0,6 Prozent im Gesundheitswesen. So genannte „Häusliche Dienste“ machen 1,9 Prozent aus, bei 8 Prozent gibt es keine nähere Berufsangabe.

Im Jahr der Volkszählung, und zwar am 16. Januar, wird der Kreistag neu gewählt. Nachdem bereits im Juli 1926 abgestimmt wird. Doch wegen Unregelmäßigkeiten in Oberlinxweiler muss die Kreistagswahl wiederholt werden. Das Ergebnis der Wahl vom Januar 1927, erstmalig eine gebundene Listenwahl: 14 Köpfe zählt nun die Zentrumsfraktion, die Arbeiterpartei 4, die Sozialdemokraten 2, 2 auch die Bürgerliche Vereinigung. Die 1924 gegründete Deutsche Saarländische Volkspartei erringt einen Sitz. Die Wahlbeteiligung liegt bei 49 Prozent. Am 17. November 1929 wird der Kreistag erneut gewählt. Die Zentrumspartei erhält 16 Mandate, die Sozialdemokraten 4, die Bürgerliche Vereinigung 2 und die Kommunistische Partei 1.

Zu diesem Zeitpunkt ist Friedrich nicht mehr Landrat des Kreises St. Wendel, sondern bereits im Ruhestand. Die letzte Kreistagssitzung leitet er am 27. März 1929. Friedrich zieht nach Wiesbaden-Nerotal, kehrt allerdings nach St. Wendel zurück, wo er am 13. August 1952 stirbt. Nach dem langjährigen Bürgermeister der Stadt und Landrat des Kreises St. Wendel ist in der Kreisstadt eine Straße benannt.